Salvador, junho de 1970

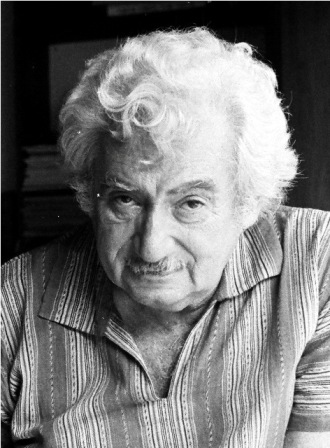

A admiradora perguntou ao pintor Carybé, o mais baiano dos baianos:

— O senhor nasceu na Bahia?

O pintor das mulatas, dos orixás, da puxada de xaréu,[1] da capoeira, respondeu com seu sorriso breve:

— Não mereci, minha senhora.

Bem que merecia e ninguém mais do que ele pois de suas mãos mágicas nasce a Bahia todas as manhãs recriada em beleza, mas os deuses não quiseram lhe dar tal privilégio. Eu o tive, minha senhora, o privilégio de nascer baiano e de viver na cidade do Salvador, na intimidade do seu povo. A senhora me diz, generosa e gentil, numa carta de boas palavras, que eu fiz isso e aquilo pela Bahia, que sou credor de gratidão, merecedor de homenagens, etc. e tal. Nada disso, senhora minha, leitora amável. Deixai que vos diga que nessas relações de mais de meio século entre o escriba autor destas pálidas linhas e a Bahia, e o povo da Bahia, o devedor sou eu, quem tem gratidão a declarar, homenagem a render sou eu e somente eu que na vida desse povo, em seu saber, em sua dura luta, em sua obstinada decisão de viver apesar de todos os pesares e dos inumeráveis, invencíveis obstáculos, em sua grandeza, aprendi quanto sei. Se algo fiz e realizei, eu o devo ao povo da Bahia, à Bahia.

Respondo assim, senhora, à primeira questão de vossa carta amiga, em que trata das relações entre o romancista e o povo que é, fundamentalmente, seu personagem, seu tema, a farinha e o fermento de sua verdade, de sua criação. Devem tais relações possuir caráter de perfeita intimidade pois o conhecimento necessário ao romancista para recriar gente, paisagem e vida não pode ser de ver e olhar, de observação fria e prudente, de notas em caderno, de apontamentos por mais minuciosos e extremos. Com essa matéria aprendida de fora para dentro, se honesta e ampla, muita coisa boa e útil pode o escritor sem dúvida realizar: reportagem, crônica, até ensaio de interpretação: jamais porém romance ou poesia, vida, sangue, carne, coração latindo. Só o conhecimento vivido, o conhecimento de dentro para fora, aquele que não é aprendido nos livros nem na fria observação do fino repórter de faro infalível, só aquele conhecimento que se viveu dia a dia, minuto a minuto, no erro e no acerto, na alegria e na tristeza, no desespero e na esperança, na luta e na dor, na gargalhada e no choro, na hora de nascer e na hora de morrer — só esse conhecimento possibilita a criação.

Como pensar em recriar a vida por ouvir dizer? Como falar desse país da Bahia, desse povo mestiço e antigo, forjado em longa e difícil caminhada, num caldeirão de misturas, como falar dessa cidade “situada no Oriente do mundo” na frase do apaixonado cronista, onde as culturas se amalgamaram, as cores se confundiram para criar uma nova cor, inédita, onde nações se misturaram num leito de amor sem medidas, como escrever sobre a vida ardente e mágica da Bahia sem ser parte integrante dessa vida, como?

Por vezes a audácia de certos plumitivos[2] me assombra: tomam da pena na leviandade mais absurda, no mais total desconhecimento da realidade, e então de sua escrita brotam um país sem cor e sem fronteiras e figuras que são apenas a representação da pobreza interior do literato, sem marca de caráter, sem acento de voz, sem nacionalidade, bonecos e não homens. Se algo fiz, senhora, digno de vossas palavras generosas foi jamais tentar tirar do nada, do abstrato e do gratuito, a imagem da Bahia e de seu povo. Pensando bem, veremos que a tentativa dos literatos referidos não é sequer ambição ou audácia — é apenas tolice, resultado da incapacidade de conhecimento e, quase com certeza, da impotência ante a vida. Para recriar a vida é preciso tê-la vivido e ardentemente, com apaixonado coração.

Eis porque, senhora, não posso responder simplesmente com um sim ou com um não uma outra interrogação de vossa carta: “O senhor crê em candomblé?”. Um de meus personagens, o mulato Pedro Archanjo, bedel de Faculdade e homem de ciência, babalaô[3] e etnólogo, já respondeu à mesma pergunta em páginas da Tenda dos milagres,[4] discutindo com um catedrático de medicina. “Sou materialista”, disse ele, e eu o repito aqui: sou materialista mas o meu materialismo não me reduz, não me castra, não me diminui com a mesquinhez de dogmas tão limitadores da experiência humana quanto os de qualquer religião ou seita. Não transformei meu claro materialismo em seita, em inquisição e castração, tribunal de julgamento, sou livre exatamente porque tenho “régua e compasso” — “a Bahia já me deu régua e compasso”, escreveu o poeta Gilberto Gil num verso imortal. Assim, posso alegre sentar-me em minha cadeira de Obá no Axé do Opô Afonjá,[5] coberto de colares, revestido de autoridade e honra que me foram concedidas por meus amigos das religiões afro-baianas. Não só posso sentar-me nessa cadeira mas ali devo e tenho de sentar-me (ou em qualquer outro rincão do terreiro), entre as iaôs, as feitas e os ogãs,[6] ao lado da mãe-de-santo e dos altos dignitários porque só assim, na vivência real e profunda e não na fácil observação de repórter, terei condições para vos falar dos orixás e da vida popular, dos mistérios, do mundo mágico baiano, só assim poderei recriar sua verdade, recriar a face desses homens e mulheres que me cercam, cujos pés constroem a dança mais bela, homens e mulheres que trouxeram do fundo da escravidão, nos ombros lanhados, tanta beleza por eles salva e conservada para nós. Toda vez que ouço uma dessas composições atuais de músicos famosos, com tanto orixá dando sopa, com tanto ritmo de candomblé, com tanta letra roubada nas ruas da Bahia, eu me pergunto se os felizes autores se dão conta do que foi a epopeia do negro brasileiro, escravo arrancado à liberdade da selva, acorrentado com seus deuses e seus tambores, batizado à força, violentado e transformado em animal.

Os jovens gloriosos autores compreendem o que significa de luta, de coragem, de imorredoura esperança cada um desses orixás, cada passo de dança, cada batida de atabaque, esse ritmo de nossa música brasileira? O negro não se deixou transformar em animal, não abdicou de seus bens de cultura, de seu mundo de assombrações e histórias, de deuses e costumes. Tudo isso lhe serviu para manter-se homem e muitas vezes herói nas epopeias dos quilombos. Zumbi é o herói nascido do escravo rebelde e do livre orixá, levantado para recuperar a liberdade.

Facilmente entendereis, senhora, que pálida seria a descrição dessa festa de candomblé se o conhecimento do artista fosse apenas de observação, mesmo de larga e aguda observação, se não houvesse entre o criador e a criação um anel de sangue, aliança de noivado e casamento, esse bater de coração em uníssono. Como quereis que eu vos dê viva e ardente a imagem desse mundo mágico e defeso mais além do pitoresco, do decorativo e da ilustração, que eu vos apresente sua verdade, seu segredo, sua íntima ressonância, se dele eu souber apenas por ter assistido a algumas cerimônias, sentado entre os visitantes, por vezes armado apenas de curiosidade vã quando não de preconceito. Se vos posso falar de tudo isso sem mentir nem degradar, é porque tudo isso é parte intrínseca de minha vida, de meu ser, de minha própria verdade. Não se trata, assim, senhora, de crer ou de não crer e, sim, de ser ou de não ser. Essas coisas eu as trago dentro de mim, não as obtive, não as comprei em nenhum mercado de sentimentos ou de conhecimentos, são minhas de direito e de algumas eu sei mesmo antes de tê-las visto, eu as trago dentro de mim.

Mais de uma vez já se escreveu que o artista — escritor, plástico, músico — será tanto mais universal quanto seja nacional e que sua obra ganhará imortalidade à proporção em que exiba a marca de seu tempo, seja testemunha e participante. Há uma originalidade nacional que nos faz diferentes dos outros, a nós brasileiros em relação ao resto do mundo, a nós baianos em relação às demais regiões do país. Essa originalidade, essa face nacional, a cor de nosso espírito e a cor de nossa pele, a nossa fisionomia, não pode ser esquecida um momento sequer. Ai do artista que pretenda criar fugindo ao espetáculo de sua gente, desprezando, por apenas pitoresca e decorativa, a realidade ambiente, que imagine desligar os grandes problemas do homem, os chamados problemas eternos, do contorno de um tempo determinado e de uma ambiência local, ai de quem imagine poder existir o eterno sem o temporal. Certos jovens, armados com a natural suficiência da idade, com a fragilidade e a necessidade de afirmação da juventude, acreditam possível abandonar por inútil ou desprezível valores de ambiente, de costumes, de tradições, limitando-se a uma propalada vida interior, desligada da realidade e da originalidade nacionais, como se o homem fosse sozinho ou vivesse fora do mundo. O resultado é uma literatura mofina e chata, apenas pernóstica em suas intenções e ambições, não indo além de projetos fracassados. Nossa força, senhora, reside em sermos parte de um todo, em termos os pés plantados na terra — eis o que nos possibilita vogar nas asas da imaginação sem limites. Só pode imaginar, livre e sem peias, quem esteja firme em alicerces de terra e povo, de realidade, de vida vivida. Nesse particular, vale ressaltar o exemplo dos jovens cineastas baianos, sobretudo de mestre Glauber Rocha, artista realmente excepcional, cuja obra de repercussão e sucesso internacionais é fundamentalmente baiana, opulentamente baiana, inclusive na violência barroca. A essa fidelidade ao seu povo deve Glauber em grande parte o interesse despertado por seus filmes fora do Brasil. Tivesse ele o mesmo talento, a mesma noção de cinema, o mesmo ímpeto criador e a capacidade de experimentar mas lhe faltasse a nacionalidade patente e a solidária condição de filho de um país, de um povo determinado, e seu cinema não teria obtido tão grande estima internacional.

Eis porque, senhora, eu vos digo que tudo quanto sei, tudo quanto fiz e interpretei, o melhor que saiu de mim, eu o recebi do povo baiano, sou eu o grande devedor, aquele que é grato e rende homenagem. Íntimas são as nossas relações, as mais íntimas, as de pai e filho, as de filho e pai, pois nós que criamos sobre a vida do povo somos filhos e pais ao mesmo tempo, paridos pelo ventre imenso do povo e grávidos de sua vida: de nosso trabalho nasce sua realidade em termos de arte. Pais e filhos do povo, e, como dizia Máximo Gorki, coveiros e parteiros.

[…][7]

Jorge Amado. Carta a uma leitora sobre romance e personagens. Pirelli S.A. – CIA. Industrial Brasileira.

[1] N.S.: A puxada de rede do xaréu, peixe comum no nordeste do Brasil, era realizada pelos negros alforriados, que encontraram na atividade pesqueira uma forma de sobrevivência.

[2] N.S.: Escritor ou jornalista sem méritos.

[3] N.S.: Sacerdote de Ifá, orixá da adivinhação. O termo é atualmente usado para alguns chefes de terreiro (babalorixás) que praticam a adivinhação pelos búzios.

[4] N.S.: Romance de Jorge Amado publicado em 1969.

[5] N.S.: Obá é um orixá guerreiro cultuado no Axé do Opô Afonjá, em Salvador, uma das mais importantes casas de culto afro-brasileiro do país.

[6] N.S.: No candomblé, filhos e filhas de santo que entram em transe são chamados feitos e feitas, ou iaôs. Os homens que não entram em transe são designados ogãs, e as mulheres, equedes.

[7] N.S.: O texto não foi reproduzido integralmente.