Pior que a morte foi a separação que o historiador Capistrano de Abreu teve de suportar quando a primeira de seus cinco filhos, Honorina de Abreu, aos 29 anos de idade decidiu entrar para o Convento das Carmelitas Descalças, no bairro carioca de Santa Teresa. A inexorabilidade da morte nunca confundiu o historiador cearense, autor de Capítulos da história colonial, mas a escolha da filha, que, como toda escolha, podia ser outra, comprovou-se inaceitável para ele e deixou-o amargurado o resto da vida.

A partir de 10 de janeiro de 1911, quando Honorina, vestida de noiva, foi admitida solenemente no convento, onde recebeu o nome de madre Maria José de Jesus, a comunicação entre pai e filha, rara, passou a ser feita exclusivamente por carta. No início, Capistrano revelava inconformidade, como escreveu ao amigo Mário de Alencar uma semana depois da consagração da nova madre.

A morte é fatal; chega a hora inadiável; em resoluções como a de agora há sempre a crença, certamente errônea, de que o desenlace podia ser outro, e é isto que dói. Só agora vejo como a queria. Passo os dias sem sair, pensando nela, joguete dos sentimentos mais contraditórios, desde a indignação até as lágrimas.

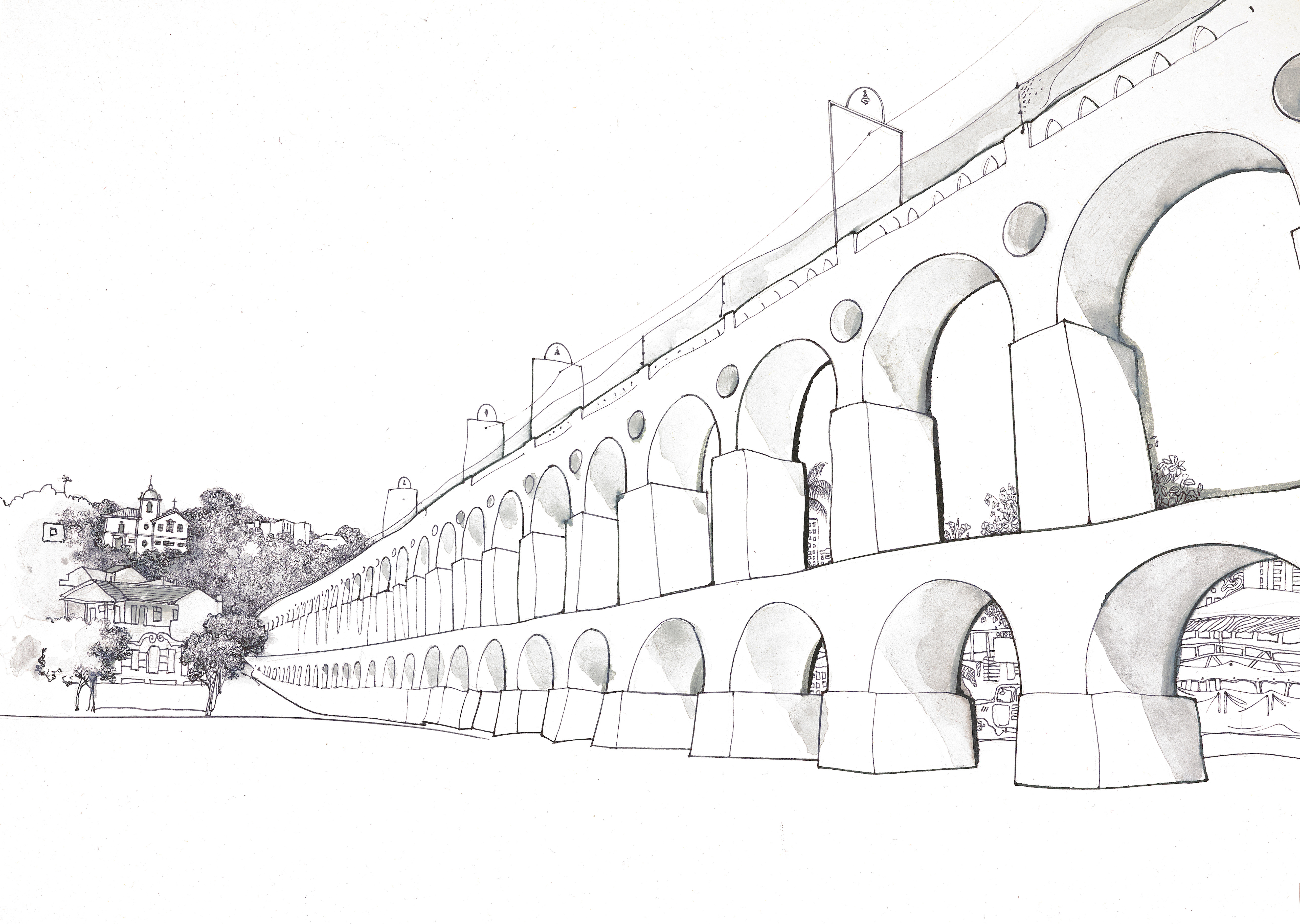

Capistrano manteve-se inflexível: jamais iria ao convento no mesmo bairro de Santa Teresa onde Honorina nascera em 1882, e onde viveria até a morte, em 1959. Foi ali, no Mosteiro que dá vista para o profano bairro da Lapa, que a monja se dedicou integralmente a Deus, sem jamais desistir de escrever ao pai na tentativa de convertê-lo. Inapelável e irônico na sua dor, desde o início ele prometia ao amigo Mário de Alencar em carta de 18 de março de 1910, quando ela já se recolhia às orações mas ainda não fizera os votos oficiais: “Não irei vê-la; as cartas suas só responderei se precisarem de resposta; correspondência não quero ter. Não pretendo repetir o herói da Encarnação”.

Às cartas firmes e humildes da filha ele respondia com chocolates e pequenos presentes, mas não achava coragem para ver de perto o isolamento a que ela se entregara: “Nunca pus os pés no convento e, enquanto estiver de juízo perfeito, lá não irei” – escrevia Capistrano de Abreu a seu amigo Lúcio de Azevedo em 19 de março de 1917.

Nesse mesmo ano de 1917 casou-se sua outra filha, Matilde. Ele não teve forças para assistir ao casamento religioso, tamanho o trauma que lhe tinha causado ver Honorina vestida de noiva para encerrar-se no Convento, como confessa ao amigo Luís Sombra em carta de 12 de abril desse ano:

Matilde casará amanhã na pretoria e depois de amanhã no religioso, em casa. Assistirei ao ato civil, fugirei para Volta Redonda para não assistir ao religioso. Abracei Honorina vestida de noiva, no momento de se dirigir para o convento; não quero renovar uma sensação que ainda me dói.

Os anos se passaram sem que houvesse reconciliação entre pai e filha. Não se viam. Capistrano mantinha-se firme na decisão de não ir ao convento. Julgava-se traído. Para ele, a filha fora insensível e injusta ao deixá-los. Quanto a ela, não desistia de amá-lo, de lhe pedir perdão e de tentar convertê-lo: “Meu pai muito querido”, iniciava ela carta de 10 de janeiro de 1922, penitenciando-se sempre: “Foi hoje, há onze anos, que pela última vez lhe beijei as mãos pedindo-lhe perdão dos inumeráveis desgostos que lhe dei com minhas faltas”.

Não só em prosa, mas em versos a monja insistiu nos apelos. Por ocasião do último aniversário do historiador, em 23 de outubro de 1926, ela escreveu o soneto “A meu pai”, e depois soube que ele distribuíra cópias aos amigos. “Mas para quê?” – perguntava-lhe, em carta, a menos de um mês da morte dele. O importante, para ela, seria a conversão, e não a divulgação dos versos:

E, agora, dá-me a mão… É noite. Vem comigo!

Vem, que eu te levarei a Jesus, teu Amigo,

Que te espera saudoso… Oh! dize-me que sim!

Foste meu pai, e eu tua mãe serei agora…

Dar-te-ei a Eterna Luz de que me deste a aurora,

Dar-te-ei – por esta vida – a Vida que é sem fim…

A noite, anunciada no soneto, foi chegando e Capistrano, nada. Ao contrário, consta que quando o médico Felício dos Santos, católico fervoroso, ao constatar a fragilidade da saúde do amigo e paciente, teria lhe lembrado que chegava a hora da conversão, ele teria respondido: “Ora, Felício, eu sou mais amigo de Jesus do que você. Nós somos íntimos… pois se ele é meu genro…”.

Assim morreu o já velho historiador em 13 de agosto de 1927: agnóstico e inconformado com a separação da filha. Terão lhe soado estranhas as palavras de uma religiosa que vivia intramuros, tão afastada do mundo exterior. Quanta distância devia haver nessa separação. E, ao mesmo tempo, deixou-se tocar pelo soneto escrito por ela. A temática provavelmente lhe era indiferente, mas ele terá sabido reconhecer a qualidade dos versos, atestada por ninguém menos que Manuel Bandeira, autor do prefácio de Sonetos e poemas, de madre Maria José de Jesus, publicado postumamente.

Fiel, a madre deu continuidade à relação familiar, por meio das cartas: confortava os irmãos pela perda do pai; contava de seu cotidiano santo, pleno de sacrifício e fé. Sua insuperável devoção religiosa não a privou de desenvolver um trabalho intelectual importante: como dominasse, pelo menos, o francês, o inglês e o espanhol, se encarregou de traduzir a obra da fundadora da ordem das carmelitas, Santa Teresa D’Ávila. Foi aí que se aproximou dela Manuel Bandeira, também morador de Santa Teresa.

O poeta tinha uma prima também monja carmelita, madre Maria do Carmo do Cristo Rei, que professava no mesmo convento e, com outras religiosas, trabalhava nas traduções. Ao saber da presença de Bandeira, tradutor refinado, a filha de Capistrano passou a conversar com ele a respeito da nova ortografia. “A conversa estendia-se frequentemente aos domínios da poesia” – lembra o poeta de Pasárgada na crônica “Uma santa”, escrita para homenageá-la por ocasião de sua morte, que ocorreu em 28 de fevereiro de 1959.