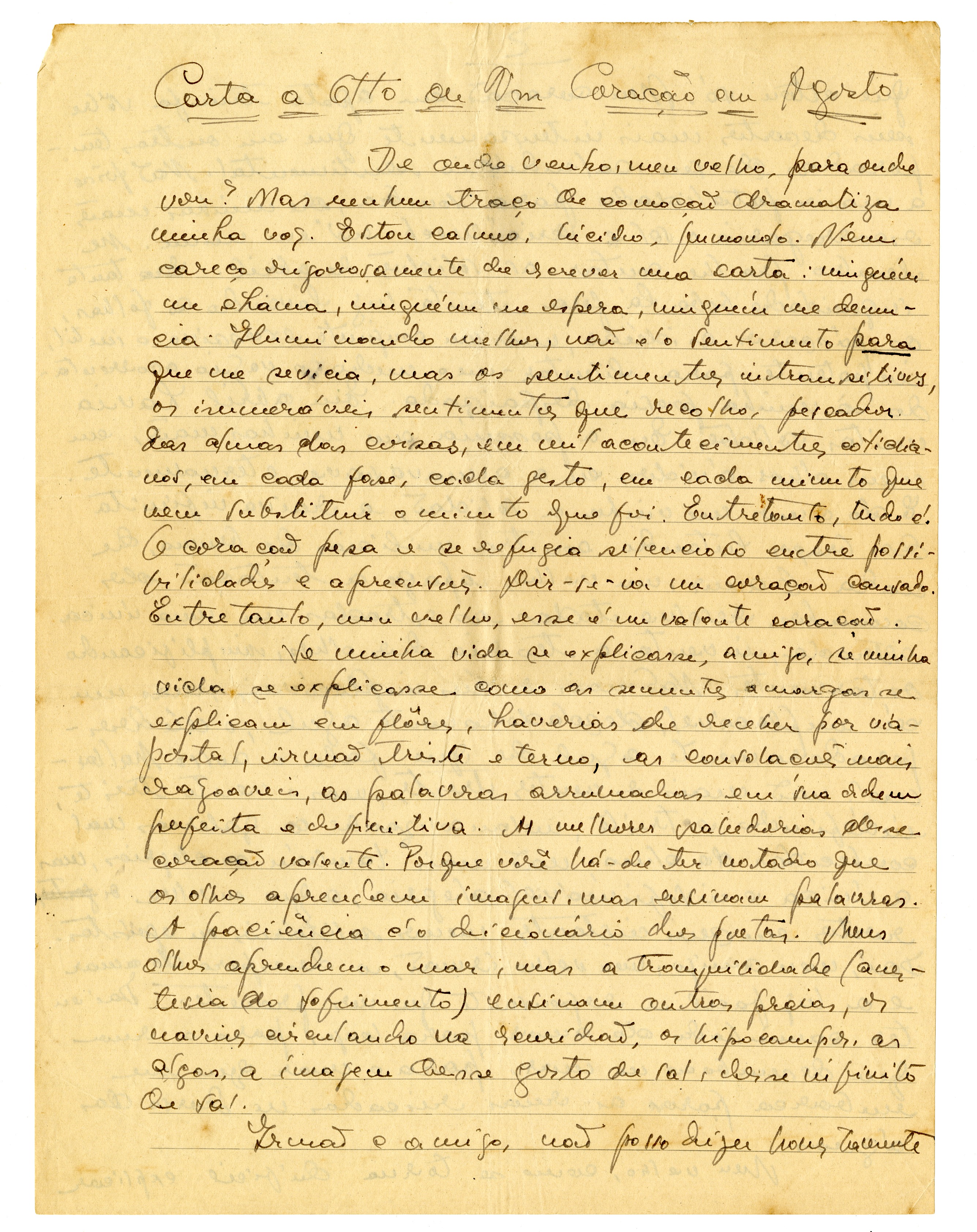

[Rio de Janeiro, agosto de 1945]

De onde venho, meu velho, para onde vou? Mas nenhum traço de comoção dramatiza minha voz. Estou calmo, lúcido, fumando. Nem careço rigorosamente de escrever uma carta: ninguém me chama, ninguém me espera, ninguém me denuncia. Iluminando melhor, não é o sentimento para que me sevicia, mas os sentimentos intransitivos, os inumeráveis sentimentos que recolho, pescador das almas das coisas, em mil acontecimentos cotidianos, em cada fase, cada gesto, em cada minuto que vem substituir o minuto que foi. Entretanto, tudo é. O coração pesa e se refugia silencioso entre possibilidades e apreensões. Dir-se-ia um coração cansado. Entretanto, meu velho, esse é um valente coração.

Se minha vida se explicasse, amigo, se minha vida se explicasse como as sementes amargas se explicam em flores, haverias de receber por via postal, irmão triste e terno, as consolações mais razoáveis, as palavras arrumadas em sua ordem perfeita e definitiva. As melhores sabedorias desse coração valente. Porque você há de ter notado que os olhos aprendem imagens, mas ensinam palavras. A paciência é o dicionário dos poetas. Meus olhos aprendem o mar; mas a tranquilidade (anestesia do sofrimento) ensinam outras praias, os navios circulando na escuridão, os hipocampos, as algas, a imagem desse gosto de sal, desse infinito de sal.

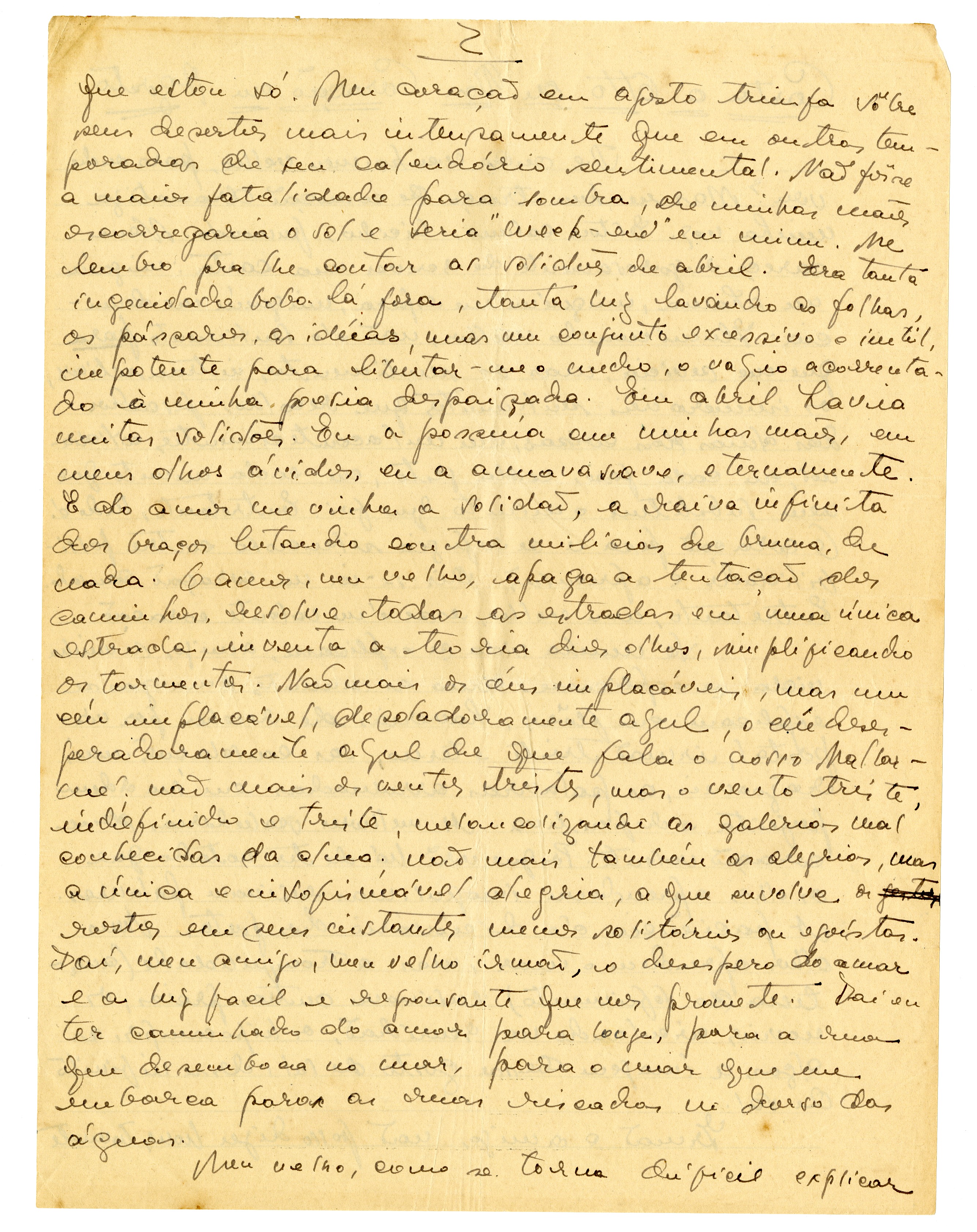

Irmão e amigo, não posso dizer honestamente que estou só. Meu coração em agosto triunfa sobre seus desertos mais intensamente que em outras temporadas de seu calendário sentimental. Não fosse a maior fatalidade para sombra, de minhas mãos escorregaria o sol e seria week-end em mim. Me lembro pra lhe contar as solidões de abril. Era tanta ingenuidade boba lá fora, tanta luz lavando as folhas, os pássaros, as ideias, mas um conjunto excessivo e inútil, impotente para libertar-me o medo, o vazio acorrentado à minha poesia despaizada. Em abril havia muitas solidões. Eu a possuía em minhas mãos, em meus olhos ávidos, eu a amava suave, e ternamente. E do amor me vinha a solidão, a raiva infinita dos braços lutando contra milícias de bruma, de nada. O amor, meu velho, apaga a tentação dos caminhos, resolve todas as estradas em uma única estrada, inventa a teoria dos olhos, simplificando os tormentos. Não mais os céus implacáveis, mas um céu implacável, desoladoramente azul, o céu desesperadoramente azul de que fala o nosso Mallarmé; não mais de ventos tristes, mas o vento triste, indefinido e triste, melancolizando as galerias mal conhecidas da alma; não mais também as alegrias, mas a única e insofismável alegria, a que envolve os rostos em seus instantes menos solitários ou egoístas. Daí, meu amigo, meu velho irmão, o desespero do amar e a luz fácil e repousante que nos promete. Daí eu ter caminhado do amor para longe, para a rua que desemboca no mar, para o mar que me embarca para as ruas riscadas no dorso das águas.

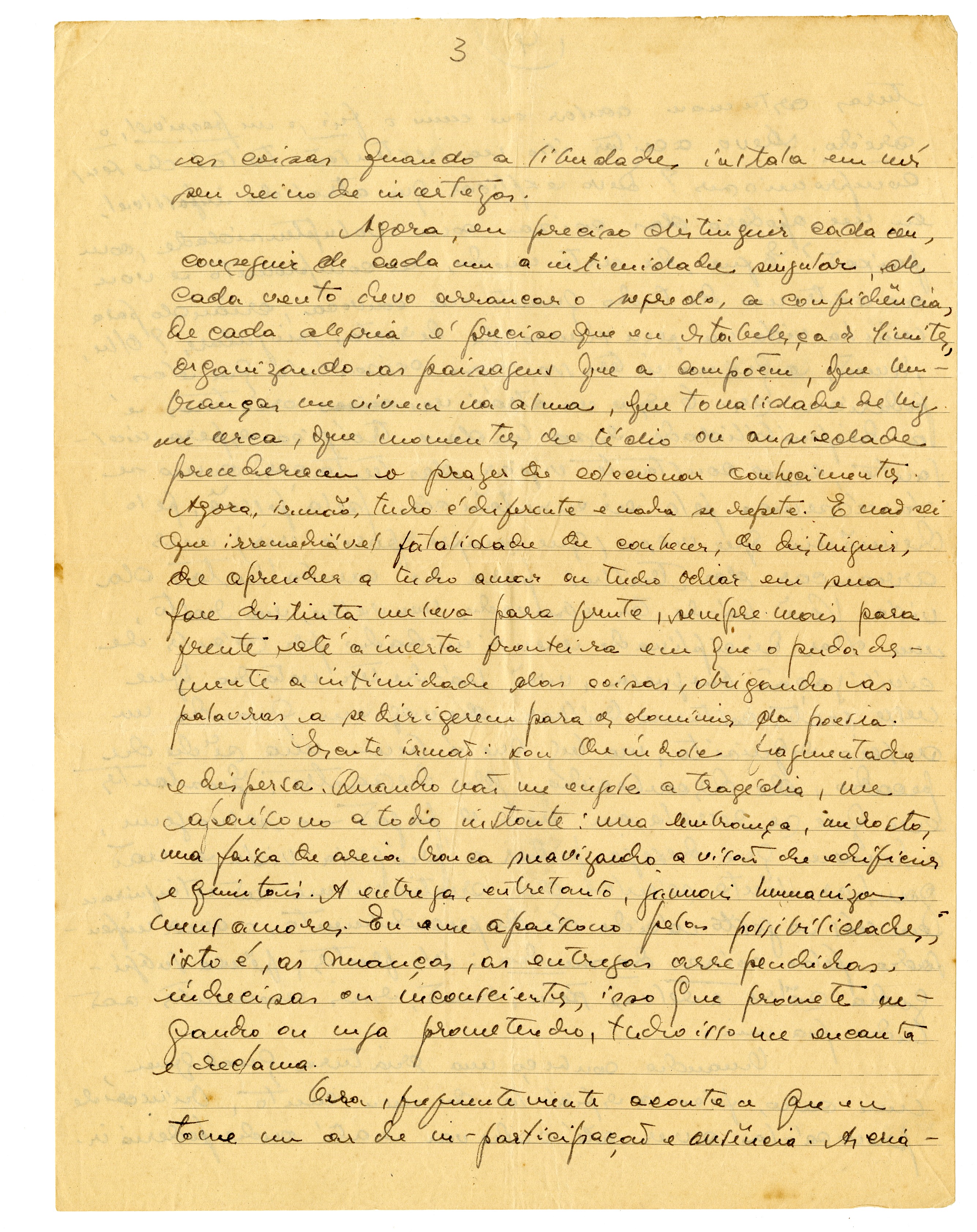

Meu velho, como se torna difícil explicar as coisas quando a liberdade instala em nós seu reino de incertezas.

Agora, eu preciso distinguir cada céu, conseguir de cada um a intimidade singular, de cada vento devo arrancar o segredo, a confidência, de cada alegria é preciso que eu estabeleça os limites, organizando as paisagens que a compõem, que lembranças me vivem na alma, que tonalidade de luz me cerca, que momentos de tédio ou ansiedade precederam o prazer de colecionar conhecimentos. Agora, irmão, tudo é diferente e nada se repete. E não sei que irremediável fatalidade de conhecer, de distinguir, de aprender a tudo amar ou tudo odiar em sua fase distinta me leva para frente, sempre mais para frente até a incerta fronteira em que o pudor desmente a intimidade das coisas, obrigando as palavras a se dirigirem para os domínios da poesia.

Escute irmão: sou de índole fragmentada e dispersa. Quando não me engole a tragédia, me apaixono a todo instante: uma lembrança, um rosto, uma faixa de areia branca suavizando a visão de edifícios e quintais. A entrega, entretanto, jamais humanizou meus amores. Eu me apaixono pelas possibilidades, isto é, as nuanças, as entregas arrependidas, indecisas ou inconscientes, isso que promete negando ou nega prometendo, tudo isso me encanta e reclama.

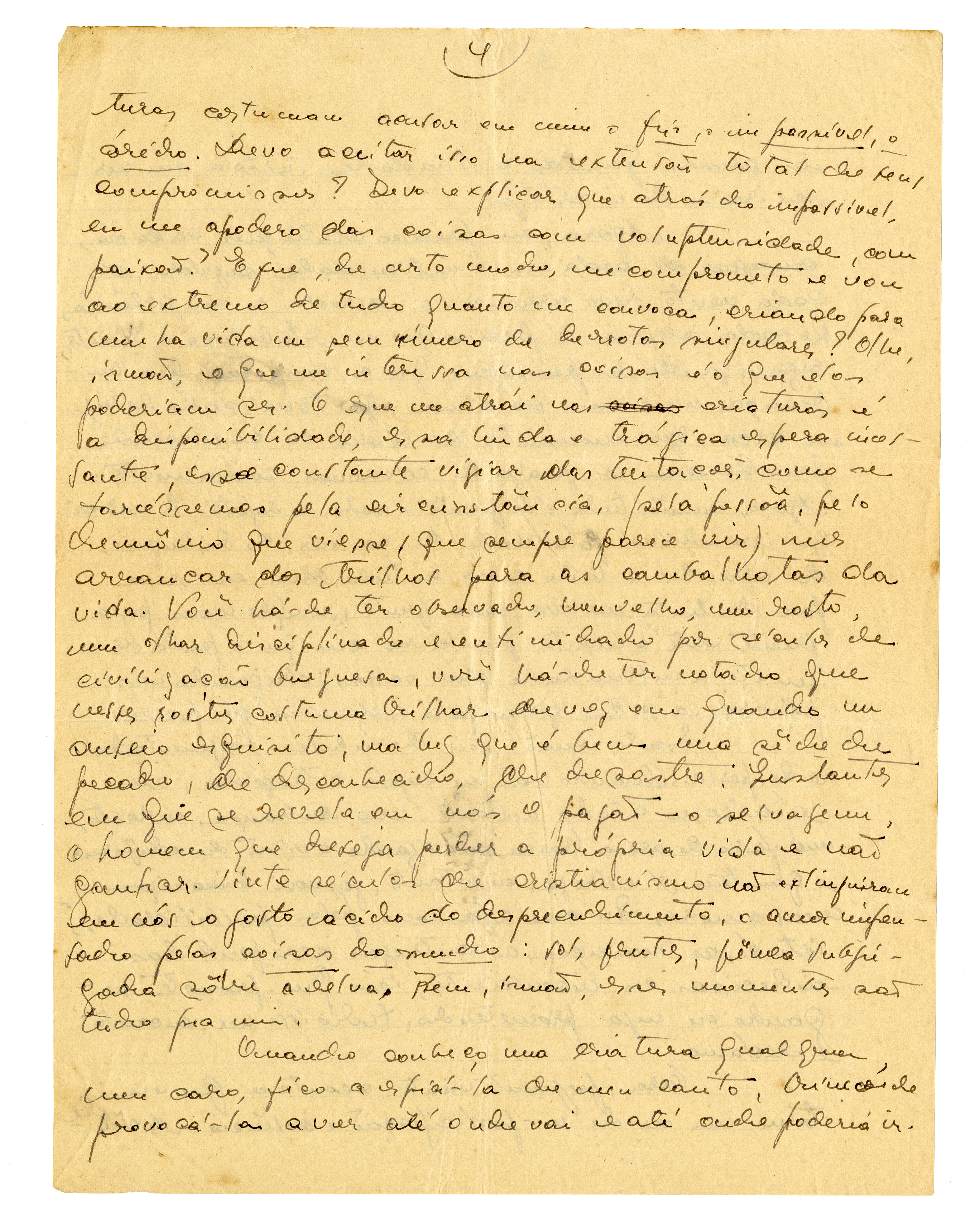

Ora, frequentemente acontece que eu tome um ar de imparticipação e ausência. As criaturas costumam acusar em mim o frio, o impassível, o árido. Devo aceitar isso na extensão total de seus compromissos? Devo explicar que atrás do impassível eu me apodero das coisas com voluptuosidade, com paixão? E que, de certo modo, me comprometo e vou ao extremo de tudo quanto me convoca, criando para minha vida um sem-número de derrotas singulares? Olhe, irmão, o que me interessa nas coisas é o que elas poderiam ser. O que me atrai nas criaturas é a disponibilidade, essa linda e trágica espera incessante, esse constante vigiar das tentações, como se torcêssemos pela circunstância, pela pessoa, pelo demônio que viesse (que sempre parece vir) nos arrancar dos trilhos para as cambalhotas da vida. Você há de ter observado, meu velho, um rosto, um olhar disciplinado e intimidado por séculos de civilização burguesa, você há de ter notado que nesses rostos costuma brilhar de vez em quando um anseio esquisito, uma luz que é bem uma sede de pecado, de desconhecido, de desastre. Instantes em que se revela em nós o pagão – o selvagem, o homem que deseja perder a própria vida e não ganhar. Vinte séculos de cristianismo não extinguiram em nós o gosto ácido do desprendimento, o amor impensado pelas coisas do mundo: sol, frutos, fêmea subjugada sobre a relva. Bem, irmão, esses momentos são tudo pra mim.

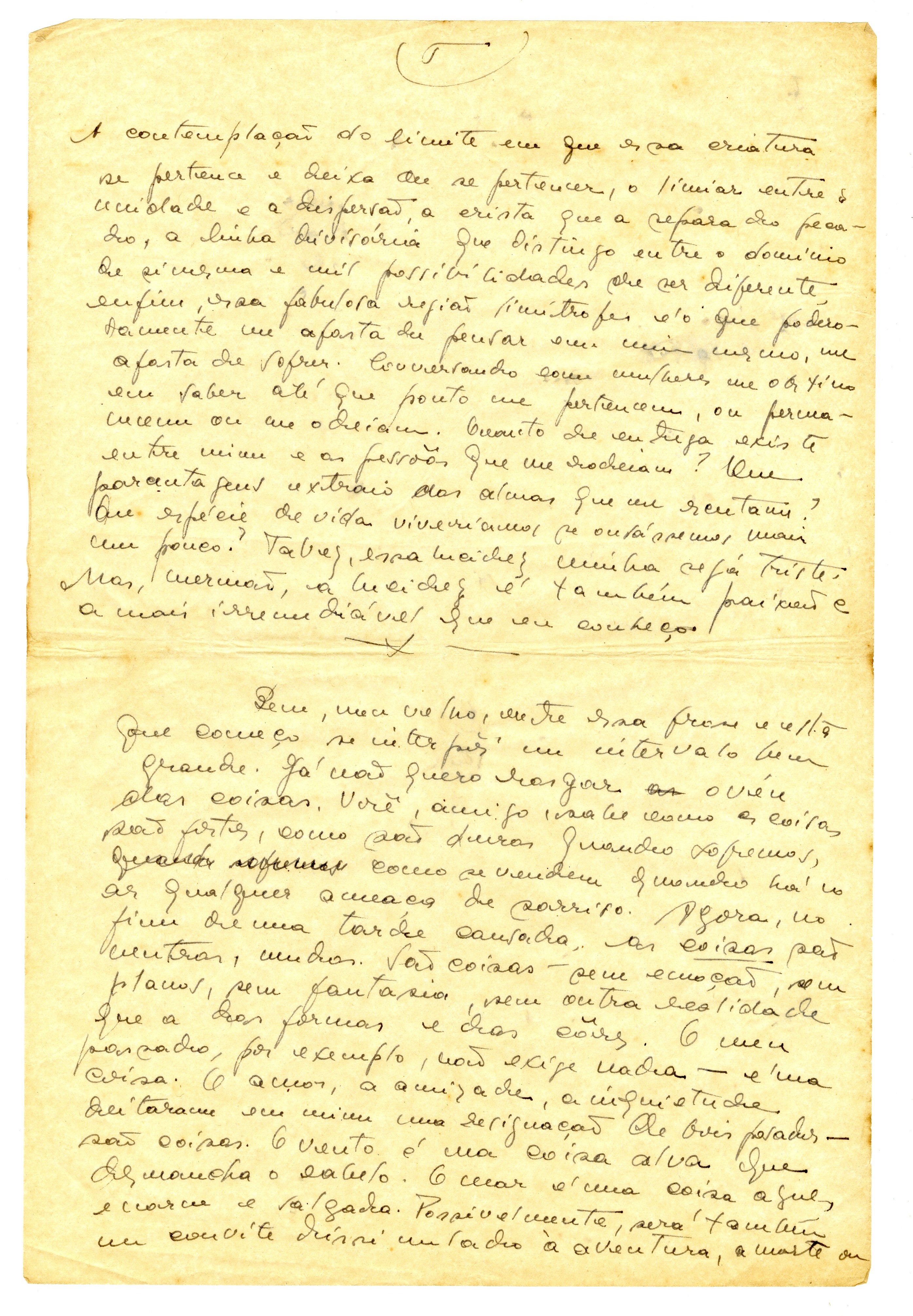

Quando conheço uma criatura qualquer, meu caro, fico a espiá-la de meu canto, brinco de provocá-la a ver até onde vai e até onde poderia ir. A contemplação do limite em que essa criatura se pertence e deixa de se pertencer, o limiar entre a unidade e a dispersão, a crista que a separa do pecado, a linha divisória que distingo entre o domínio de si mesma e mil possibilidades de ser diferente, enfim, essa fabulosa região limítrofe é o que poderosamente me afasta de pensar em mim mesmo, me afasta de sofrer. Conversando com mulheres me obstino em saber até que ponto me pertencem, ou permanecem ou me odeiam. Quanto de entrega existe entre mim e as pessoas que me rodeiam? Que porcentagens extraio das almas que me escutam? Que espécie de vida viveríamos se ousássemos mais um pouco? Talvez essa lucidez minha seja triste. Mas, mermão, a lucidez é também paixão, e a mais irremediável que eu conheço.

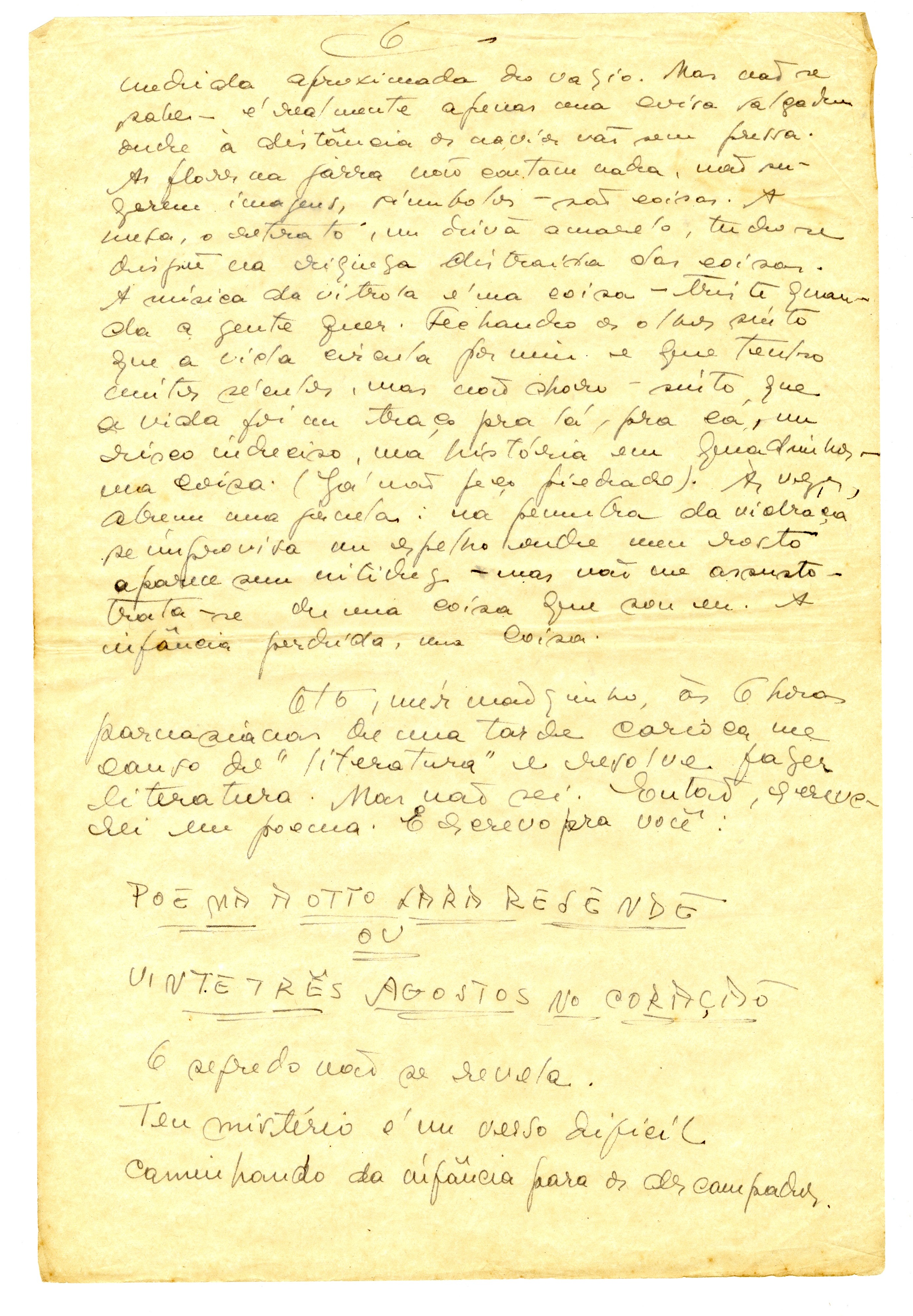

Bem, meu velho, entre essa frase e esta que começo se interpôs um intervalo bem grande. Já não quero rasgar o véu das coisas. Você, amigo, sabe como as coisas são fortes, como são duras quando sofremos, como se vendem quando há no ar qualquer ameaça de sorriso. Agora, no fim de uma tarde cansada, as coisas são neutras, mudas. São coisas – sem emoção, sem planos, sem fantasia, sem outra realidade que a das formas e das cores. O meu passado, por exemplo, não exige nada – é uma coisa. O amor, a amizade, a inquietude deitaram em mim uma resignação de bois parados – são coisas. O vento é uma coisa alva que desmancha o cabelo. O mar é uma coisa azul, enorme e salgada. Possivelmente, será também um convite dissimulado à aventura, a morte ou medida aproximada do vazio. Mas não se sabe – é realmente apenas uma coisa salgada onde à distância os navios vão sem pressa. As flores na jarra não contam nada, não sugerem imagens, símbolos – são coisas. A mesa, o retrato, um divã amarelo, tudo se dispõe na riqueza distraída das coisas. A música da vitrola é uma coisa – triste quando a gente quer. Fechando os olhos sinto que a vida circula por mim e que tenho muitos séculos, mas não choro – sinto que a vida foi um traço pra lá, pra cá, um risco indeciso, uma história em quadrinhos – uma coisa. (Já não peço piedade.) Às vezes, abrem uma janela: na penumbra da vidraça se improvisa um espelho onde meu rosto aparece sem nitidez – mas não me assusto: trata-se de uma coisa que sou eu. A infância perdida, uma coisa.

Otto, mermãozinho, às 6 horas parnasianas de uma tarde carioca me canso de “literatura” e resolvo fazer literatura. Mas não sei. Então, escreverei um poema. E escrevo pra você:

poema a otto lara resende

ou

vinte e três agostos no coração

O segredo não se revela.

Teu mistério é um verso difícil

caminhando da infância para os descampados.

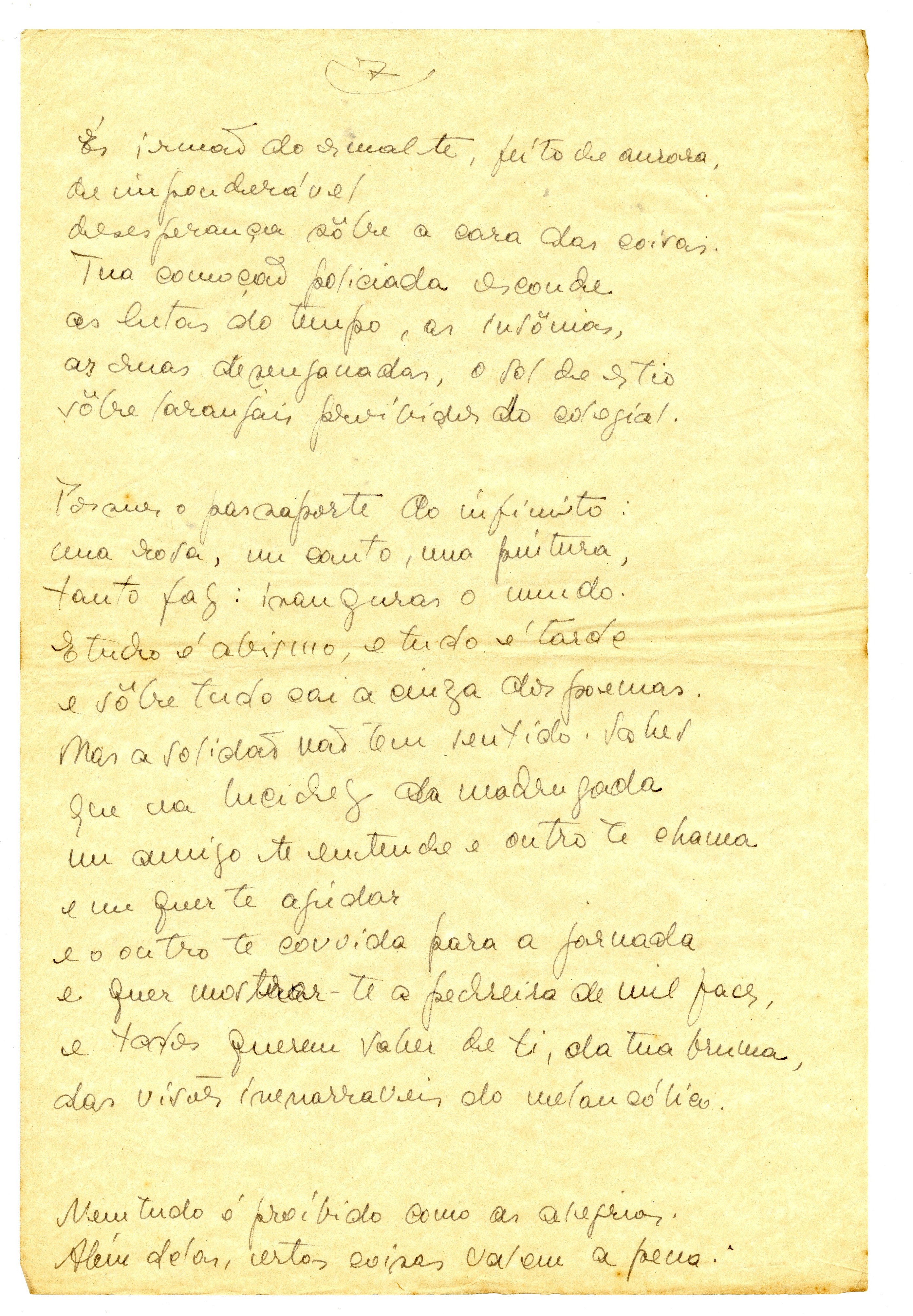

És irmão do esmalte, feito de aurora,

de imponderável

desesperança sobre a cara das coisas.

Tua comoção policiada esconde

as lutas do tempo, as insônias,

as ruas desenganadas, o sol de estio

sobre laranjais proibidos do colegial.

Possuo o passaporte do infinito:

uma rosa, um canto, uma pintura,

tanto faz: inaugurar o mundo.

E tudo é abismo, e tudo é tarde

e sobre tudo cai a cinza dos poemas.

Mas a solidão não tem sentido. Sabes

que na lucidez da madrugada

um amigo te entende e outro te chama

e um quer te ajudar

e o outro te convida para a jornada

e quer mostrar-te a pedreira de mil faces,

e todos querem saber de ti, da tua bruma,

das visões inenarráveis do melancólico.

Nem tudo é proibido como as alegrias.

Além delas, certas coisas valem a pena:

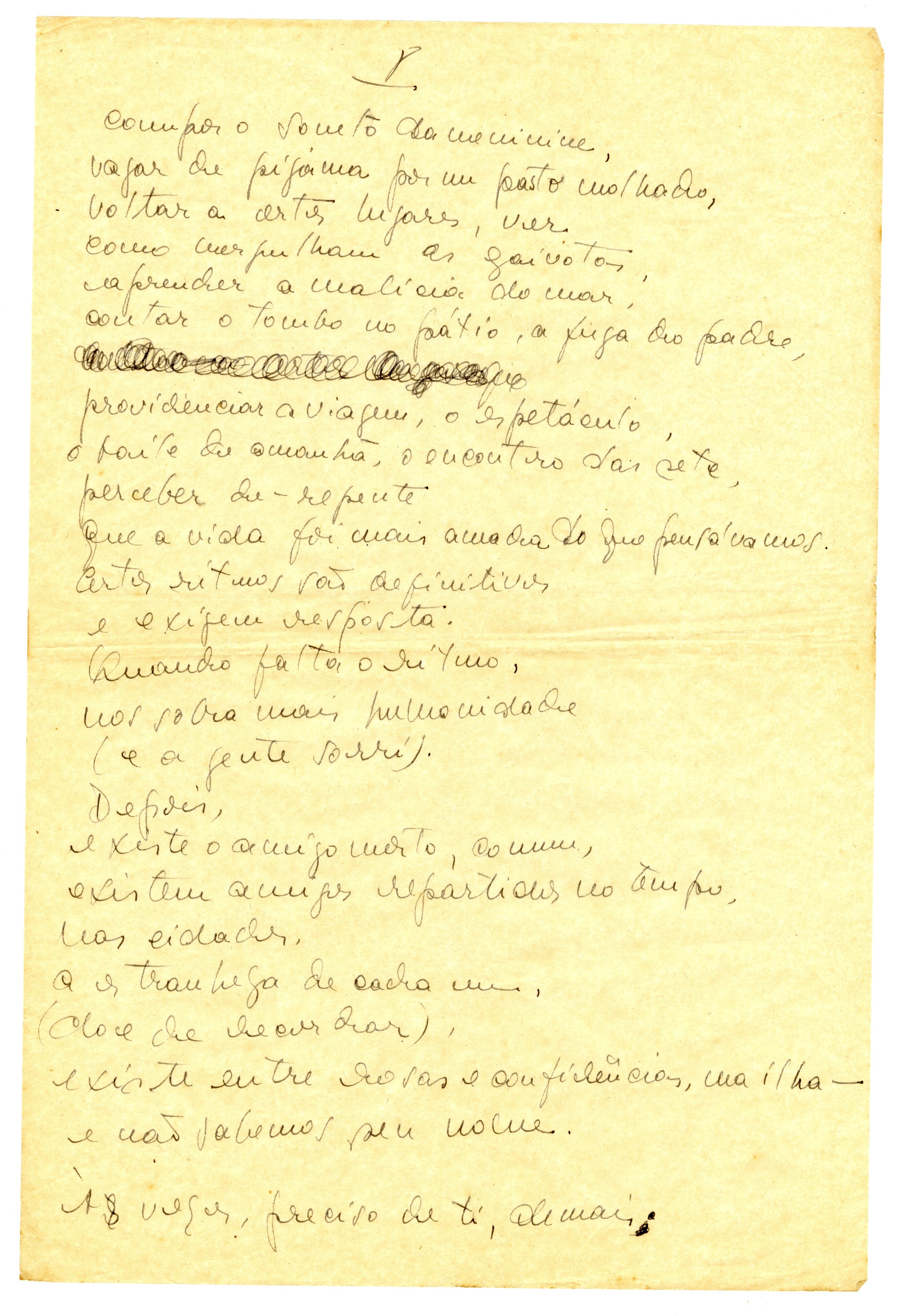

compor o soneto da meninice,

vagar de pijama por um pasto molhado,

voltar a certos lugares, ver

como mergulham as gaivotas,

aprender a malícia do mar,

contar o tombo no pátio, a fuga do padre,

providenciar a viagem, o espetáculo,

o baile de amanhã, o encontro das sete,

perceber de repente

que a vida foi mais amada do que pensávamos.

Certos ritmos são definitivos

e exigem resposta.

Quando falta o ritmo,

nos sobra mais humanidade

(e a gente sorri).

Depois,

existe o amigo morto, comum,

existem amigos repartidos no tempo,

nas cidades,

a estranheza de cada um,

(doce de recordar),

existe entre rosas e confidências, na ilha –

e não sabemos seu nome.

Às vezes, preciso de ti, demais.

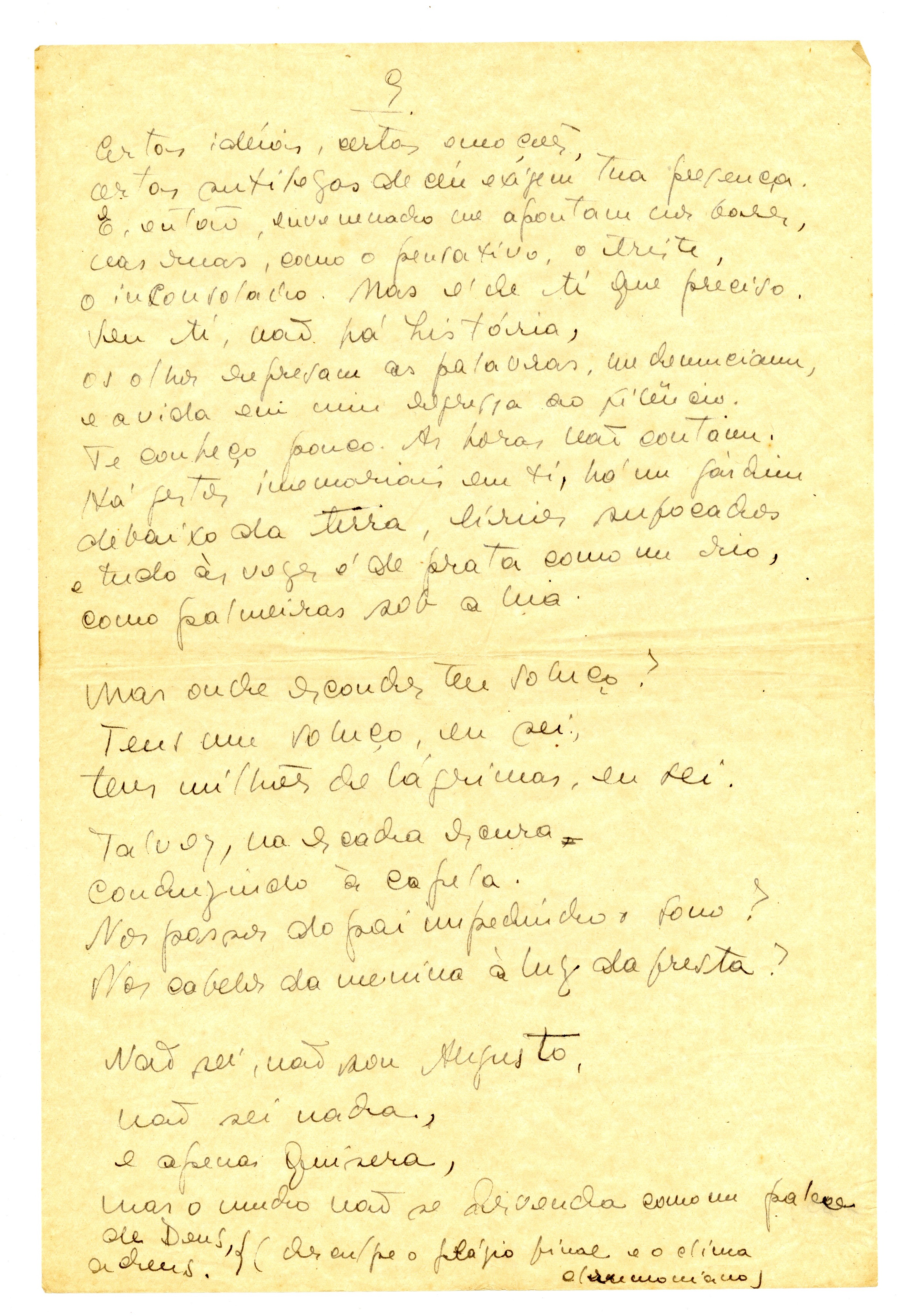

Certas ideias, certas emoções,

certas sutilezas de céu exigem tua presença.

E, então, envenenado, me apontam nos bares,

nas ruas, como o pensativo, o triste,

o inconsolado. Mas é de ti que preciso.

Sem ti, não há história,

os olhos represam as palavras, me denunciam,

e a vida em mim regressa ao silêncio.

Te conheço pouco. As horas não contam.

Há gestos imemoriais em ti, há um jardim

debaixo da terra, lírios sufocados

e tudo às vezes é de prata como um rio,

como palmeiras sob a lua.

Mar onde escondes teu soluço?

Tens um soluço, eu sei,

tens milhões de lágrimas, eu sei.

Talvez, na escada escura

conduzindo à capela.

Nos passos do pai impedindo o sono?

Nos cabelos da menina à luz da fresta?

Não sei, não sou Augusto,

não sei nada,

e apenas quisera,

mas o mundo não se desvenda como um palco de Deus, adeus.

(Desculpe o plágio final e o clima drummondiano.)

Arquivo Otto Lara Resende / Acervo IMS. Esta carta foi publicada pelo Instituto Moreira Salles em 2012, com organização de Elvia Bezerra.