Ilha [do Governador], 15 de fevereiro de 1947

É umas dessas cartas que exigem resposta — de uma moça de 25 anos chamada Aspásia e que, segundo diz, sabe que vai morrer.

Na verdade são duas coisas díspares: 25 anos e a certeza da morte próxima. Mas afinal quem lhe deu essa certeza? A medida da vida e da morte nunca está na nossa mão. E às vezes o que a gente pensa que não dura um dia, acaba durando anos e anos.

Vamos crer entretanto que isso não represente apenas um pressentimento mórbido, que você esteja bem informada, que a sua doença seja sem cura, e que o repouso a que a obrigam, em vez de prenúncio de restabelecimento, seja a preparação para um repouso maior.

Ai, não se doa tanto assim de ir embora, Aspásia. Afinal, embora iremos todos, e mais gastos, mais velhos, mais corrompidos, mais cheios de feridas do que você. Parece que só nisso está a vantagem de viver mais. Refere-se tão amarga aos seus dias contados; e, entretanto, quem é que não tem os dias contados?

Depois você fala, com certo desprezo por si própria, na sua incapacidade de se matar. Mas não seria no seu caso matar-se uma criatura precisamente por medo de morrer? Matar-se só deve ser solução para aqueles que veem a morte muito longe e para ela apelam como um recurso supremo. Veem diante de si a obrigação de viver, a perspectiva de longos, longos anos de desespero, ou desgraça, ou vergonha, sei lá! E então fogem. Sim, fora de toda literatura e de toda intenção moralizante, matar-se é sempre um gesto de medo, de supremo medo; um gesto de recuo, de incapacidade. Falta de coragem para apreciar o espetáculo até o fim. Mas você, se, como diz, tem a morte às ordens, para que adiantá-la? E se todo o seu desgosto é partir do mundo quase sem o ter conhecido, por que ir mais depressa ainda?

Desculpe, Aspásia, estou tentando lhe falar com o coração nas mãos, mas a verdade é que não sei consolar nem dar conselhos. Sempre achei que a vida põe uma responsabilidade enorme nos nossos ombros, mormente nos ombros dos moços. Por que terá você a obrigação de saber morrer, aos 25 anos, quando saber morrer é tarefa de velhos? Por isso suas revoltas, seus desesperos. Pensar nas coisas que não conheceu, no amor que não provou. Decerto é essa a mágoa maior. E o que lhe digo, Aspásia, é que não o lamente tanto. Afinal o amor, tal como você o queria, não tem importância assim grande. Nada há de pior memória do que o corpo. A hora vivida é hora perdida, e aquilo que é sensação violenta hoje, no dia seguinte é sensação esquecida — bochecho de água que se engoliu, passou pelo corpo e se eliminou. Nada mais.

Se me atrevesse a lhe dar um conselho, dar-lhe-ia este: não se entregue de todo àquele sentimento destruidor e vazio que os ingleses chamam de self pity. Ter dó de si próprio, mormente quando há um pretexto real para esse dó, é quase uma autofagia, limita o indivíduo em torno de si mesmo, tira-lhe toda generosidade, toda capacidade de se esquecer, priva-o até de morrer bem. Esqueça-se de si o mais que puder — sincera, humildemente. Olhe os outros com olhos desprevenidos, olhe o mundo, olhe as coisas. Transforme-se em espectadora e, enquanto seus olhos puderem enxergar, quantas coisas terá para ver! Quer um modelo, uma espécie de santa, de madrinha? Pense na minha amada Emily Brontë, que também morreu rapariga, inexperiente, pura, solitária, vivendo entre gente rústica, na charneca brava, num condado mal povoado do Norte da Inglaterra. No entanto, a impressão que deixa a quem lhe acompanha a existência curta, não é de frustração, é de realização. E é principalmente de grandeza. Se lhe resta pouco tempo, viva esse resto com naturalidade. Lembre-se dos milhares que irão embora ao mesmo tempo que você, e lembre-se também com um pouco de piedade dos outros — os que ficam. Tenha a certeza de uma coisa: viver não é experiência exterior, é principalmente uma experiência interior. Deitada na sua cadeira de repouso, um pedaço de céu à sua frente já pode representar uma extraordinária aventura. Não se suponha uma exceção injusta e dramática. Pense apenas que todos também vão, uns mais cedo, outros mais tarde, e quem sabe com quantas dores. Se não partirmos agora, ao seu lado, iremos todos dentro de alguns anos e logo não se falará mais de nós e sim dos que vierem depois de nós.

Diz você: “Qual a compensação que tenho em viver mais um ou dois anos, repudiada, se não espero eliminar pecados e alcançar o céu?”

E eu, por minha vez, lhe pergunto: que compensação terão todos os outros em viverem por mais três, cinco ou vinte anos? Ninguém tem compensações, nem ninguém vive por compensações. Vive-se porque se nasce, vive-se para morrer. Não reclame nada da vida, porque a vida não é uma promessa. Nós é que lhe atribuímos como compromissos todos os nossos desejos. E quando eles não são cumpridos, culpamos a vida, que afinal de contas não abrira a boca para prometer nada, e apenas nos mostrara a dura obrigação de tocar para diante.

E se a obrigação se interrompe mais cedo, não será antes uma vantagem do que uma desvantagem?

Rachel de Queiroz. Um alpendre, uma rede, um açude: 100 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006, pp. 69-72.

Crônica de Rachel de Queiroz publicada n’O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 15/02/1947. Arquivo Rachel de Queiroz / Acervo IMS

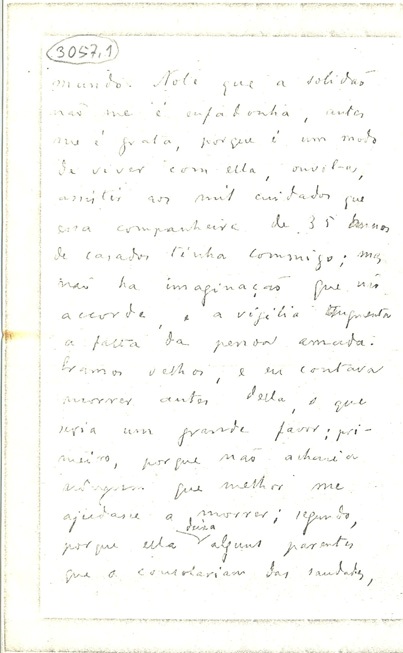

![Rachel de Queiroz na casa da Cova da Onça, [1956]. Autor não identificado. Arquivo Rachel de Queiroz / Acervo IMS](https://correio.ims.com.br/wp-content/uploads/2015/09/CAF-RQ-posando-ao-lado-de-um-poço-Cova-da-Onça-Ilha-do-Governador-RJ-1956-001.jpg)