Tijuca [Rio de Janeiro], 18 de fevereiro de 1868

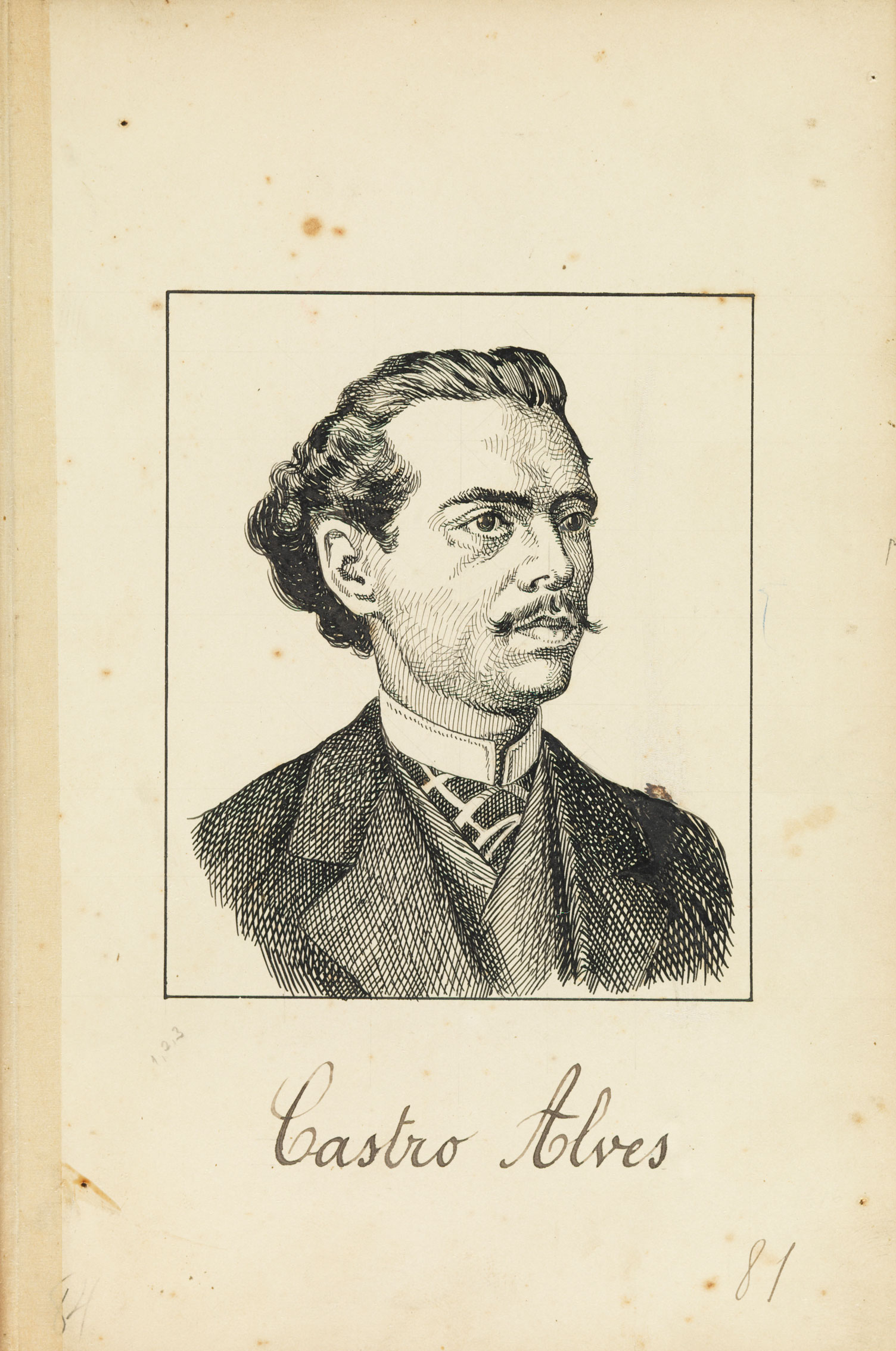

Ilustríssimo senhor Machado de Assis,

Recebi ontem a visita de um poeta. O Rio de Janeiro não o conhece ainda; muito breve o há de conhecer o Brasil. Bem entendido, falo do Brasil que sente; do coração e não do resto. O senhor Castro Alves é hóspede desta grande cidade, alguns dias apenas. Vai a São Paulo concluir o curso que encetou em Olinda. Nasceu na Bahia, a pátria de tão belos talentos; a Atenas brasileira que não cansa de produzir estadistas, oradores, poetas e guerreiros. Podia acrescentar que é filho de um médico ilustre. Mas para quê? A genealogia dos poetas começa com o seu primeiro poema. E que pergaminhos valem estes selados por Deus? O senhor Castro Alves trouxe-me uma carta do doutor Fernandes da Cunha, um dos pontífices da tribuna brasileira. Digo pontífice porque nos caracteres dessa têmpera o talento é uma religião, a palavra um sacerdócio. Que júbilo para mim! Receber Cícero que vinha apresentar Horácio, a eloquência conduzindo pela mão a poesia, uma glória esplêndida mostrando no horizonte da pátria a irradiação de uma límpida aurora! Mas também quanto, nesse instante, deplorei minha pobreza, que não permitia dar a tão caros hóspedes régio agasalho. Carecia de ser [Victor] Hugo ou Lamartine, os poetas-oradores, para preparar esse banquete da inteligência. Se, ao menos, tivesse nesse momento junto de mim a plêiade rica de jovens escritores, à qual pertencem o senhor, o doutor Pinheiro Guimarães, [Quintino] Bocaiúva, [Henrique César] Múzio, Joaquim Serra, [Fagundes] Varela, Rosendo Moniz,[1] e tantos outros!… Entre estes, por que não lembrarei o nome de Leonel de Alencar, a quem o destino fez ave de arribação na terra natal? Em literatura não há suspeições: todos nós, que nascemos em seu regaço, não somos da mesma família? Mas a todos o vento da contrariedade os tem desfolhado por aí, como flores de uma breve primavera. Um fez da pena espada para defender a pátria. Alguns têm as asas crestadas pela indiferença; outros, como douradas borboletas, presas da teia de aranha, se debatem contra a realidade de uma profissão que lhes tolhe os voos.

Felizmente estava eu na Tijuca. O senhor conhece esta montanha encantadora. A natureza a colocou a duas léguas da corte, como um ninho para as almas cansadas de pousar no chão. Aqui tudo é puro e são. O corpo banha-se em águas cristalinas, como o espírito na limpidez deste céu azul. Respira-se à larga, não somente os ares finos que vigoram o sopro da vida, porém aquele hálito celeste do Criador, que bafejou o mundo recém-nascido. Só nos ermos em que não caíram ainda as fezes da civilização a terra conserva essa divindade do berço.

Elevando-se a estas eminências, o homem aproxima-se de Deus. A Tijuca é um escabelo entre o pântano e a nuvem, entre a terra e o céu. O coração que sobe por este genuflexório, para se prostrar ao pés do Onipotente, conta três degraus; em cada um deles, uma contrição. No alto da Boa Vista, quando se descortina longe, serpejando pela várzea, a grande cidade réptil, onde as paixões pululam, a alma que se havia atrofiado no foco do materialismo, sente-se homem. Embaixo era uma ambição; em cima contemplação.

Transposto esse primeiro estádio, além, para as bandas da Gávea, há um lugar que chamam Vista Chinesa. Este nome lembra-lhe naturalmente um sonho oriental, pintado em papel de arroz. É uma tela sublime, uma decoração magnífica deste inimitável cenário fluminense. Dir-se-ia que Deus entregou a algum de seus arcanjos o pincel de Apeles, e mandou-lhe encher aquele pano de horizonte. Então o homem sente-se religioso.

Finalmente, chega-se ao Pico da Tijuca, o ponto culminante da serra, que fica do lado oposto. Daí os olhos deslumbrados veem a terra como uma vasta ilha a submergir-se entre dois oceanos, o oceano do mar e o oceano do éter. Parece que estes dois infinitos, o abismo e o céu, abrem-se para absorver um ao outro. E no meio dessas imensidades, um átomo, mas um átomo-rei, de tanta magnitude. Aí o ímpio é cristão e adora o Deus verdadeiro. Quando a alma desce destas alturas e volve ao pó da civilização, leva consigo uns pensamentos sublimes, que do mais baixo remontam à sua nascença, pela mesma lei que faz subir ao nível primitivo a água derivada do topo da terra.

Nestas paragens não podia meu hóspede sofrer jejum de poesia. Recebi-o dignamente. Disse à natureza que pusesse a mesa, e enchesse as ânforas das cascatas de linfa mais deliciosa que o falerno do velho Horácio. A Tijuca esmerou-se na hospitalidade. Ela sabia que o jovem escritor vinha do Norte, onde a natureza tropical se espaneja em lagos de luz diáfana, e, orvalhada de esplendores, abandona-se lasciva como uma odalisca às carícias do poeta. Então a natureza fluminense, que também, quando quer, tem daquelas impudências celestes, fez-se casta e vendou-se com as alvas roupagens de nuvens. A chuva a borrifou de aljôfares; as névoas resvalavam pelas encostas como as fímbrias da branca túnica roçagante de uma virgem cristã. Foi assim, a sorrir entre os nítidos véus, com um recato de donzela, que a Tijuca recebeu nosso poeta.

O senhor Castro Alves lembrava-se, como o senhor e alguns poucos amigos, de uma antiguidade de minha vida; que eu outrora escrevera para o teatro. Avaliando sobre medida: minha experiência neste ramo difícil da literatura, desejou ler-me um drama, primícia de seu talento.

Essa produção já passou pelas provas públicas em cena competente para julgá-la. A Bahia aplaudiu com júbilos de mãe a ascensão da nova estrela de seu firmamento. Depois de tão brilhante manifestação, duvidar de si não é modéstia unicamente, é respeito à santidade de sua missão de poeta. Gonzaga é o título do drama que lemos em breves horas. O assunto, colhido na tentativa revolucionária de Minas, grande manancial de poesia histórica ainda tão pouco explorado, foi enriquecido pelo autor com episódios de vivo interesse.

O senhor Castro Alves é um discípulo de Victor Hugo na arquitetura do drama, como no colorido da ideia. O poema pertence à mesma escola do ideal; o estilo tem os mesmos toques brilhantes. Imitar Victor Hugo só é dado às inteligências de primor. O Ticiano da literatura possui uma paleta que em mão de colorista medíocre mal produz borrões. Os moldes ousados de sua frase são como os de Benvenuto Cellini; se o metal não for de superior afinação, em vez de estátuas saem pastichos. Não obstante, sob essa imitação de um modelo sublime desponta no drama a inspiração original, que mais tarde há de formar a individualidade literária do autor. Palpita em sua obra o poderoso sentimento da nacionalidade, essa alma da pátria, que faz os grandes poetas, como os grandes cidadãos.

Não se admire de assimilar eu o cidadão e o poeta, duas entidades que no espírito de muitos andam inteiramente desencontradas. O cidadão é o poeta do direito e da justiça; o poeta é o cidadão do belo e da arte. Há no drama Gonzaga exuberância de poesia. Mas deste defeito a culpa não foi do escritor; foi da idade. Que poeta aos vinte anos não tem essa prodigalidade soberba de sua imaginação, que se derrama sobre a natureza e a inunda?

A mocidade é uma sublime impaciência. Diante dela a vida se dilata, e parece-lhe que não tem para vivê-la mais que um instante. Põe os lábios na taça da vida, cheia a transbordar de amor; de poesia, de glória, e quisera estancá-la de um sorvo. A sobriedade vem com os anos; é virtude do talento viril. Mais entrado na vida, o homem aprende a poupar sua alma. Um dia, quando o senhor Castro Alves reler o Gonzaga, estou convencido que ele há de achar um drama esboçado em cada personagem desse drama.

Olhos severos talvez enxerguem na obra pequenos senões. Maria, achando em si forças para enganar o governador em um transe de suprema angústia, parecerá a alguns menos amante, menos mulher do que devera. A ação, dirigida uma ou outra vez pelo acidente material, antes do que pela revolução íntima do coração, não terá, na opinião dos realistas, a naturalidade moderna.

Mas são esses defeitos da obra, ou do espírito em que ela se reflete? Muitas vezes já não surpreendeu seu pensamento a fazer a crítica de uma flor, de uma estrela, de uma aurora? Se o deixasse, creia que ele se lançaria a corrigir o trabalho do supremo artista. Não somos homens debalde: Deus nos deu uma alma, uma individualidade.

Depois da leitura do seu drama, o senhor Castro Alves recitou-me algumas poesias. “A cascata de Paulo Afonso”, “As duas ilhas” e “A visão dos mortos” não cedem às excelências da língua portuguesa neste gênero. Ouça-as o senhor, que sabe o segredo desse metro natural, dessa rima suave e opulenta.

Nesta capital da civilização brasileira, que o é também de nossa indiferença, pouco apreço tem o verdadeiro mérito quando se apresenta modestamente. Contudo, deixar que passasse por aqui ignorado e despercebido o jovem poeta baiano, fora mais que uma descortesia. Não lhe parece? Já um poeta o saudou pela imprensa; porém, não basta a saudação; é preciso abrir-lhe o teatro, o jornalismo, a sociedade, para que a flor desse talento cheio de seiva se expanda nas auras da publicidade.

Lembrei-me do senhor. Em nenhum concorrem os mesmos títulos. Para apresentar ao público fluminense o poeta baiano é necessário não só ter foro de cidade na imprensa da corte, como haver nascido neste belo vale do Guanabara, que ainda espera um cantor. Seu melhor título, porém, é outro. O senhor foi o único de nossos modernos escritores que se dedicou sinceramente à cultura dessa difícil ciência que se chama crítica. Uma porção de talento que recebeu da natureza, em vez de aproveitá-lo em criações próprias, teve a abnegação de aplicá-lo! A formar o gosto e desenvolver a literatura pátria. Do senhor, pois, do primeiro crítico brasileiro, confio a brilhante vocação literária, que se revelou com tanto vigor.

Seja o Virgílio do jovem. Dante, conduza-o pelos ínvios caminhos por onde se vai à decepção, à indiferença e finalmente à glória, que são os três círculos máximos da divina comédia do talento.

Castro Alves. Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1960, pp. 789-792.

[1] N.S.: Rosendo Moniz Barreto, mais conhecido como Moniz Barreto.

![Machado de Assis, [1896]. Autor não identificado. Acervo da Biblioteca Nacional.](https://correio.ims.com.br/wp-content/uploads/2015/07/machadoassis550.jpg)