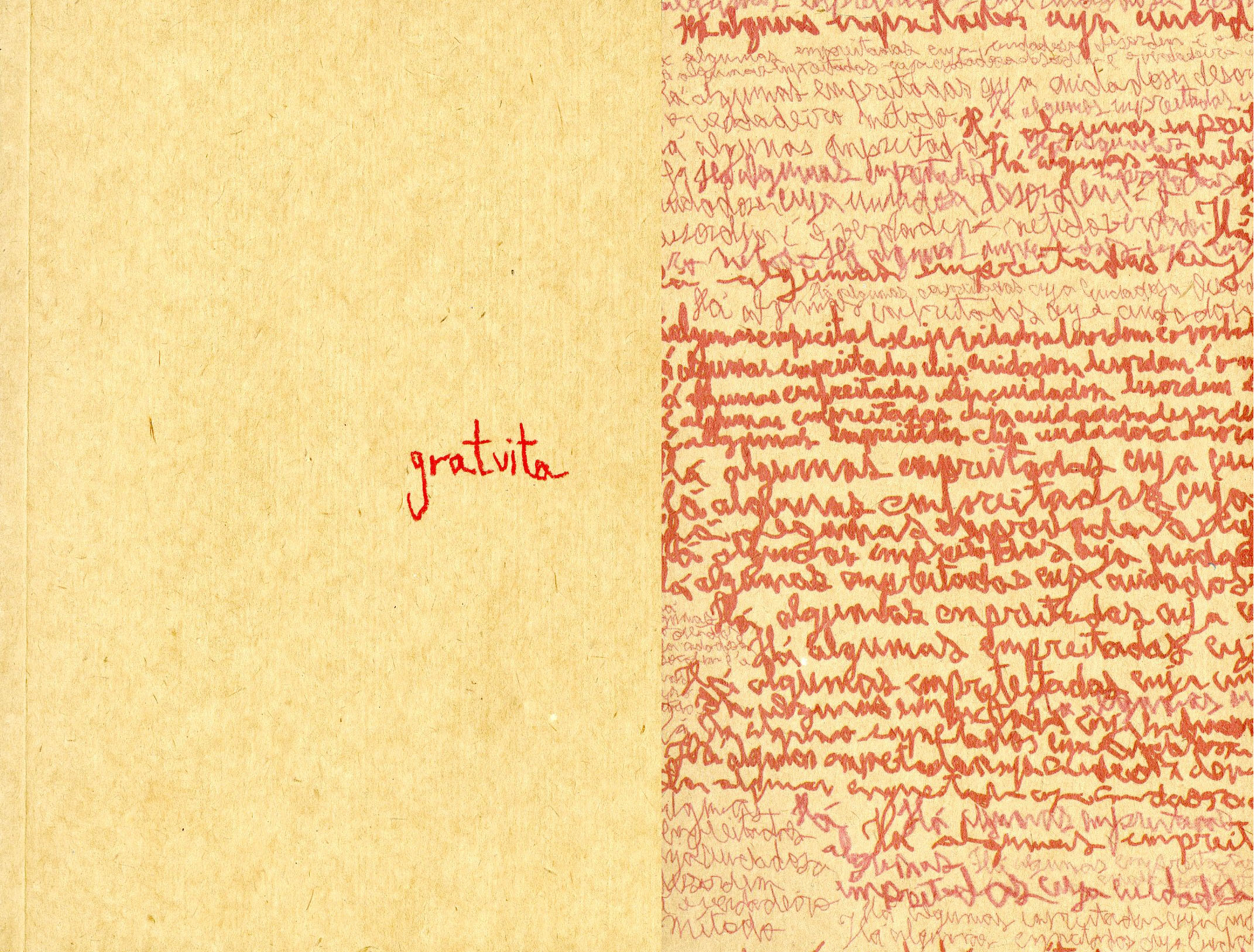

“Gratuita decide relançar esse desejo: a literatura como dádiva improvável que se inscreve na incessante reinvenção do comum”. Assim a editora Maria Carolina Fenati justifica, no primeiro volume, a existência da revista Gratuita, publicação da Edições Chão da Feira, criada em 2012.

Doutora em literatura pela Universidade de Lisboa, a brasileira Maria Carolina vivia na capital portuguesa há cerca de seis anos quando iniciou uma troca de e-mails com amigos a fim de partilhar ensaios reunidos por ela na coleção Caderno de Leituras. Ao organizar a primeira edição, optou por dar o nome da rua onde vivia: Chão da Feira – primeiro passo para a criação da editora que fundaria com a amiga Cecília Rocha.

Em visita à cidade lisboeta, Cecília aceitou participar do projeto e registrou a marca quando voltou ao Brasil. Concebida em Lisboa, portanto, mas sediada em Belo Horizonte, a Chão da Feira é hoje comandada por quatro mulheres: Carolina, Cecília, Luísa Rabello e Júlia de Carvalho Hansen.

Em dezembro de 2012, elas lançaram a primeira edição impressa da Gratuita, “nome de uma personagem de Maria Gabriela Llansol que, para as autoras da revista, condensa uma imagem da literatura que elas perseguem, a da literatura como algo impossível de ser calculada monetariamente”, escreve o jornalista Ricardo Viel, autor de uma matéria sobre a editora na revista Blimunda, da Fundação José Saramago. A Gratuita já caminha para o terceiro volume, mas o primeiro, dedicado a cartas, é o tema da entrevista que Carolina concedeu ao Correio IMS:

1) Por que dedicar o primeiro volume da Gratuita a cartas? Como surgiram os textos que compõem o dossiê?

A Gratuita vol. 1 é composta por doze exemplares da coleção Caderno de Leituras (coleção de ensaios breves publicados mensalmente no site da editora desde dezembro de 2011, exatamente um ano antes da publicação da revista), e por um dossiê dedicado a cartas intitulado “Cartas para todos e para ninguém”. Esta escolha surgiu por uma contingência biográfica e por uma paixão de leitura: vivo em Lisboa há dez anos e, na época da revista, vivia há seis. Durante estes anos, viver distante de tanta gente que amo foi também inventar modos de estar com elas, de partilhar com elas a minha vida, de escutá-las, mesmo a distância. Então, um dia, quando imaginava o que seria a revista, perguntei-me intimamente o que eu estava a fazer intensamente naquele momento, com o que eu estava a aprender. A resposta era clara: estava a ler e a escrever cartas. Lembro-me especialmente da correspondência com o Marcílio França Castro, escritor mineiro que, naquela época, eu não conhecia pessoalmente, e a quem havia escrito em resposta a um livro encontrado por acaso (Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse). Para além desta contingência pessoal, a leitura de cartas é uma paixão antiga – lembro especialmente das cartas do Kafka para a Felice Bauer, e do fabuloso livro que Elias Canetti sobre elas escreveu (O outro processo). Há as cartas de Lygia Clark e Hélio Oiticica, as cartas de Mário de Andrade.

As cartas tornaram-se assim objeto, tema e inspiração para a revista, e os textos surgiram de vários modos – eu sabia que queria publicar algumas cartas ainda inéditas em português (as de Artaud e Rivière, e a de Bataille para René Char, incluídas na revista), e convidei alguns dos tradutores que admirava a proporem também cartas que gostariam de traduzir e publicar. Quando as respostas me eram enviadas, eu lia e respondia, numa conversa que quase sempre resultou na publicação. A revista dedica-se também à poesia, e a responsável por isso foi Júlia de Carvalho Hansen, amiga, poeta e também editora da Chão da Feira. Ela pesquisou e escolheu os poetas, fez-lhes os convites explicitando o tema, e os poemas inéditos enviados por eles estão na revista. A revista tem também dois ensaios que pensam o endereçamento e a escrita, além de um texto em prosa, escritos também a convite das editoras.

Para além disso, em 2012, durante a composição da revista, lemos nos jornais duas cartas públicas que são um apelo desesperado e potente pelo direito a outras formas de vida. A primeira, assinada por Dimitris Christoulas, foi pregada numa árvore momentos antes do seu suicídio na praça Sintagma, em Atenas, num dos momentos mais críticos da crise grega; a segunda, assinada por Pyelito Kue e Mbarakay, é testemunho do genocídio perpetrado atual e historicamente contra os povos indígenas, e da urgência de a ele resistir radicalmente, ainda que isso signifique morrer antecipadamente junto da própria terra.

2) Se as cartas já não cumprem o mesmo papel que no século passado, de que modo transformá-las em tema pode contribuir para manter viva a memória do gênero e, até mesmo, a prática da escrita epistolar?

Digamos que as cartas, num certo sentido, perderam a sua utilidade. Há hoje modos mais rápidos e práticos de comunicação que são majoritários, e enviar cartas tornou-se um hábito mais raro, talvez menos eficaz. Esta é uma diferença radical em relação ao século passado e aos outros séculos mais distantes. Todavia, como quase tudo, as cartas, mesmo tendo um dia sido úteis, sempre excederam qualquer função utilitarista – elas foram úteis e foram também muito mais (se não fosse isso, não haveria razão para lê-las fora do seu contexto). É através deste excesso de significação que se torna possível lê-las e reinventá-las. Na revista, e noutros arquivos, ler cartas escritas em tempos e lugares distantes é aprender, pensar, enlouquecer com elas. E pela reversibilidade entre leitura e escrita, ler é também saber que se pode escrevê-las.

3) Na “Carta ao leitor”, você afirma que há nas cartas um “jogo entre assinatura, endereçamento e desvio”. A quem é destinada a revista? E por onde ela transita, sujeita a desvios?

Os setecentos exemplares da Gratuita vol. 1 foram distribuídos gratuitamente, e a revista ficou também disponível para download no site da editora. “Cartas para todos e para ninguém”, não se destinando a ninguém em especial, destina-se a qualquer um que queira ler.

Sobre o desvio, sinto que ele é um mecanismo intrínseco à publicação das cartas. Quer dizer: todas as cartas na revista têm um destinatário, mais ou menos específico, mais ou menos amplo. Todavia, é pelo desvio, ou pelo desfazer da linearidade da destinação, que elas podem ser lidas por todos e qualquer um. Se não fosse assim não seria possível lê-las, é isso que as torna potencial literatura.

Não sei onde a revista transita hoje. Ossip Mandelstam, num fragmento que nos acompanhou muito durante a feitura da revista, diz que carta e poesia são como garrafas lançadas ao mar, há uma força do incerto e do acaso que opera na sua destinação e faz com que elas sejam destinadas a quem, justamente, as encontrar.

4) Que relação você vê entre esse primeiro número da Gratuita e outros projetos, como Letters Live, Des Lettres, Letters of Note e o próprio Correio IMS, que buscam divulgar cartas notáveis?

Vejo que estes projetos, cada um com a sua amplitude, dimensão e proposta particular visam tornar públicas cartas que têm em si um potencial devir literatura – elas podem oferecer testemunho de uma vida, a margem onde um escritor pensa sobre seu fazer, o lugar no qual alguém divaga sobre o tempo que lhe calhou viver, ou tantas outras formas de vida e escrita. Para além disso, penso que há algo de politicamente muito intenso nestas iniciativas. A leitura de cartas testemunha que o lugar do destinatário é apostrofável (no limite, a carta é destinada àquele que a lê) e, também, que qualquer um pode escrevê-las. Escrever cartas é uma possibilidade para todos e qualquer um. Publicá-las é também um modo de convidar a dizer.