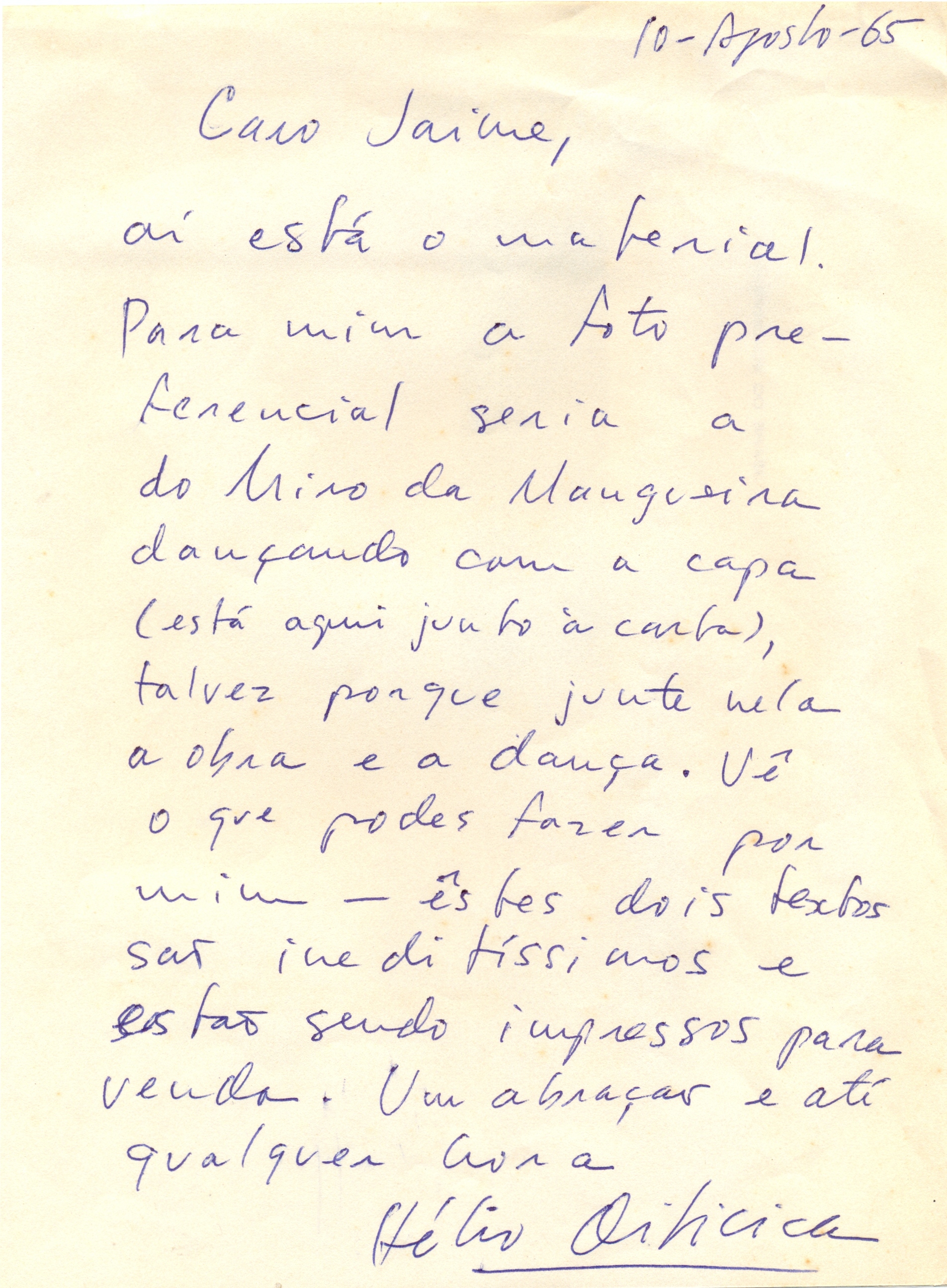

[Rio de Janeiro], 10 de agosto de 1965

Caro Jayme,

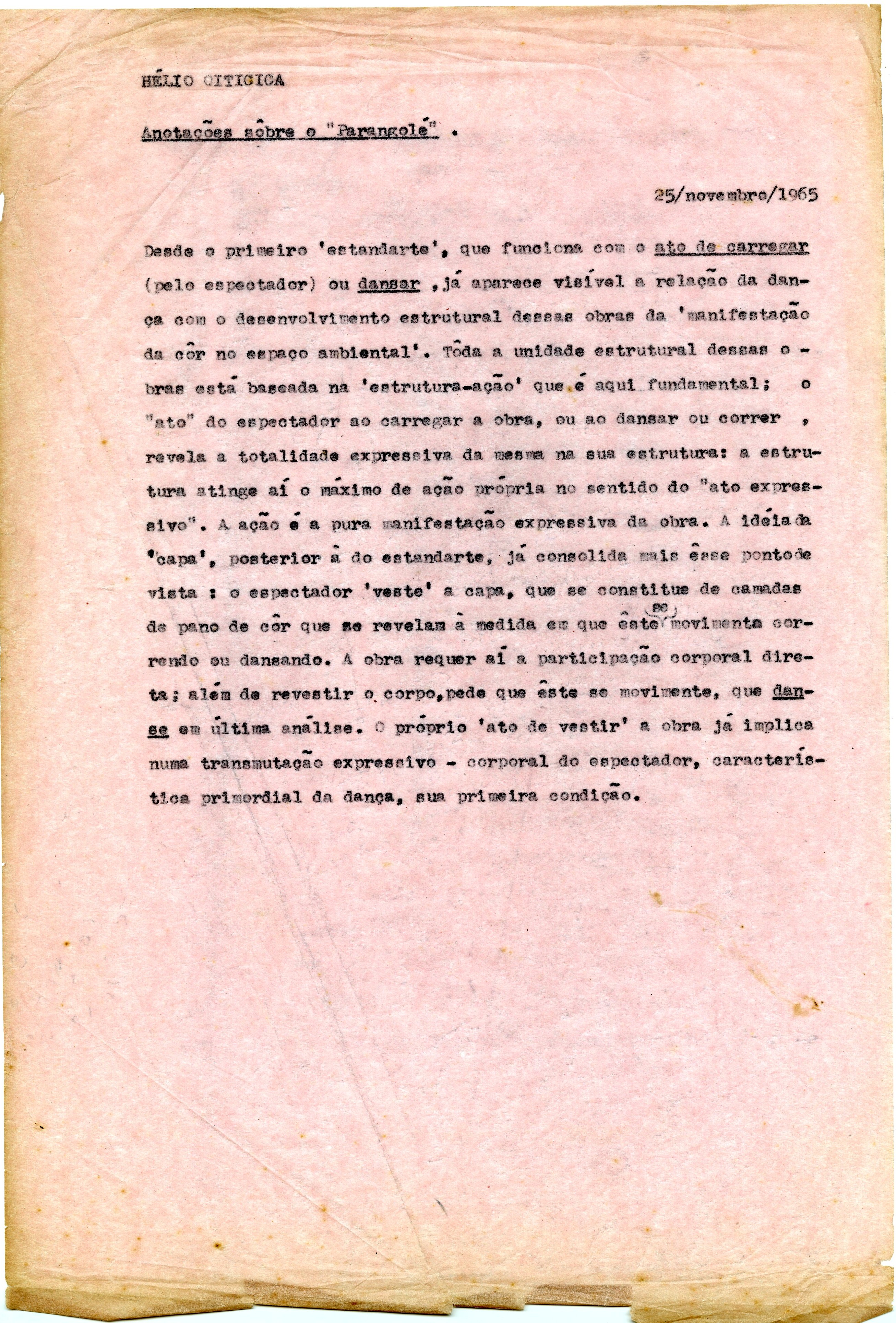

Aí está o material. Para mim a foto preferencial seria a do Miro da Mangueira dançando com a capa (está aqui junto com a capa), talvez porque junte nela a obra e a dança. Vê o que podes fazer por mim – estes dois textos são ineditíssimos e estão sendo impressos para a venda.

Um abração e até qualquer hora,

Hélio Oiticica

Anotações sobre o “Parangolé”

25 de novembro de 1965

Desde o primeiro “estandarte”, que funciona como o ato de carregar (pelo espectador) ou dançar, já aparece visível a relação da dança com o desenvolvimento estrutural dessas obras da “manifestação da cor no espaço ambiental”. Toda a unidade estrutural dessas obras está baseada na “estrutura-ação” que é aqui fundamental; o “ato” do espectador ao carregar a obra, ou ao dançar ou correr, revela a totalidade expressiva da mesma na sua estrutura: a estrutura atinge aí o máximo de ação própria no sentido do “ato expressivo”. A ação é a pura manifestação expressiva da obra. A ideia da “capa”, posterior à do estandarte, já consolida mais esse ponto de vista: o espectador “veste” a capa, que se constitui de camadas de pano de cor que se revelam à medida em que este se movimenta correndo ou dançando. A obra requer aí a participação corporal direta; além de revestir o corpo, pede que este se movimente, que dance em última análise. O próprio “ato de vestir” a obra já implica numa transmutação expressivo-corporal do espectador, característica primordial da dança, sua primeira condição.

6 de maio de 1965

A criação da “capa” (já realizadas a 1 e 2) veio trazer não só a questão de considerar um “ciclo de participação” na obra, isto é, um “assistir” e “vestir” a obra para a sua completa visão por parte do espectador, mas também a de abordar o problema da obra no espaço e no tempo não mais como se fossem ela “situada” em relação a esses elementos, mas como uma “vivência mágica” dos mesmos. Não há aí a partida da valorização obra-espaço e obra-tempo, ou melhor obra-espaço-tempo, para a consideração de sua transcendentalidade como obra-objeto no mundo ambiental. Toda a minha evolução que chega aqui à formulação do Parangolé, visa a essa incorporação mágica dos elementos da obra como tal numa vivência total do espectador, que chamo agora “participador”. Há como que a “instituição” e um “reconhecimento” de um espaço intercorporal criado pela obra ao ser desdobrada. A obra é feita para esse espaço, e nenhum sentido de totalidade pode-se dela exigir como apenas uma obra situada num espaço-tempo ideal exigindo ou não a participação do espectador. O “vestir”, sentido maior e total da mesma, contrapõe-se ao “assistir”, sentido secundário, fechando assim o ciclo “vestir-assistir”. O vestir já em si se constitui numa totalidade vivencial da obra, pois ao desdobrá-la tendo como núcleo central o seu próprio corpo, o espectador como que já vivencia a transmutação espacial que aí se dá: percebe ele na sua condição de núcleo estrutural da obra o desdobramento vivencial desse espaço intercorporal. Há como que uma violação do seu estar como “indivíduo” no mundo, diferenciado e ao mesmo tempo “coletivo”, para o de “participador” como centro motor, núcleo, mas não só “motor” como principalmente “simbólico”, dentro da estrutura-obra. É esta a verdadeira metamorfose que aí se verifica na inter-relação espectador-obra (ou participador-obra). O assistir já conduz o participador para o plano espaço-temporal objetivo da obra, enquanto que no outro esse plano é dominado pelo subjetivo-vivencial; há aí a completação da vivência inicial do vestir. Como fase intermediária poder-se-ia designar a do vestir-assistir, isto é, ao vestir uma obra vê o participador o que se desenrola em “outro”, que veste outra obra, é claro. Aqui o espaço-tempo ambiental transforma-se numa totalidade “obra-ambiente”; há a vivência de uma “participação coletiva” Parangolé, na qual a “tenda”, isto é, o “penetrável” Parangolé assume uma função importante: é ele o “abrigo” do participador, convidando-o também nele participar, acionando os elementos nele contidos (sempre manualmente ou com todo o corpo, nunca mecanicamente, como seja: acionar botões que põem em movimentos elementos etc. Quando para a ação corporal do espectador, para o movimento; aliás é importante notar os elementos “ação” e “pausa” no desenrolar da participação como elementos da ‘ação total’: é aí a obra muito mais ‘obra-ação’ do que a antiga action-painting, puramente plasmação visual da ação e não a ação mesma transformada em elemento da obra como aqui). O Parangolé revela então o seu caráter fundamental de “estrutura ambiental”, possuindo um núcleo principal: o participador-obra, que se desmembra em “participador” quando assiste e obra quando assistida de fora nesse espaço-tempo ambiental. Esses núcleos participador-obra ao se relacionarem num ambiente determinado (numa exposição, p. ex.) criam um “sistema ambiental” Parangolé, que por sua vez poderia ser “assistido” por outros participadores de fora. Daí para o estabelecimento perceptivo de relações entre a estrutura Parangolé, vivenciada pelo participador, e outras estruturas características do mundo ambiental, surge o que chamo de “vivência-total Parangolé”, que é sempre acionada pela participação do sujeito nas obras e lançada no mundo ambiental como que querendo decifrar a sua verdadeira constituição universal transformando-o em “percepção criativa”. Importa aqui, agora, procurar determinar a influência de tal ação no comportamento geral do participador; seria isto uma iniciação às estruturas perceptivo-creativas do mundo ambiental? Toda obra de arte, no fundo, o é: resta saber aqui qual a especificidade característica nessa concepção do que seja o Parangolé.

Arquivo Jayme Maurício / Acervo IMS.

![Miro da Mangueira vestindo o Parangolé, [1965]. Autor não identificado. Arquivo Jayme Maurício/ Acervo IMS](https://correio.ims.com.br/wp-content/uploads/2015/10/Imagem_do_documento_51.jpg)